Commitment

ここが知りたいQ&A

全体

- Q洗剤の使い方を教えてください。

- 洗剤に頼り過ぎない

たいていの汚れは、ついてすぐであれば、洗剤なしでも、水やお湯で落とすことができます。汚れたらすぐに落とすことを心がけましょう。 - 洗剤の標準使用量を守る

標準使用量は、洗浄効果とお手入れ箇所への影響の両方を考え、定められています。濃い液で洗っても、洗浄力はほとんど変わらず、むしろ材質を傷めてしまう場合もあるので注意しましょう。

強力な薬剤は、まずは規定量を下回る少量を試験的に使用して、徐々に規定量まで増やしましょう。 - 身体に直接触れない

洗剤は、油を分解・除去する性質をもつため、直に触ると手荒れの原因になります。ゴム手袋などを活用し、なるべく直接身体に触れないようにしましょう。界面活性剤などは思わぬ健康被害につながる場合もありますので注意しましょう。 - 組み合わせに注意

塩素系漂白剤・洗剤と酸性洗剤を合わせて使用すると、化学反応により、人体に有毒なガスが発生します。

「まぜるな危険」の表記がある洗剤は、他のものとは絶対に混ぜてはいけません。

また、アルカリ性洗浄剤と酸性洗浄剤を併用すると中和作用で効果も減少してしまいます。 - 洗剤は、その液性から中性・酸性・アルカリ性に分類されます。

使用する洗剤と材料によっては、黒く変色したり、跡が残ってしまう場合がありますので、注意しましょう。

- 洗剤に頼り過ぎない

- Qトラブル解消や修理を専門家に依頼したい場合はどうすればよいのでしょうか?

まずは、当社にお問い合わせください。

当社お問い合わせ窓口はこちら

壁・天井・ふすまなど

- Q自分でできる内壁の補修方法を教えてください。

ビニルクロスの場合は、ジョイント部分(貼り合わせ部分)がめくれたり、はがれてしまったり、収縮などにより隙間がでることがよくあります。これらのちょっとしたものは、専用の補修材などを使って自分でもチャレンジすることできます。めくれやはがれの場合には、はがれている部分と下地の汚れを取り除いてから貼るようにしましょう。

専用の補修材はホームセンターなどで販売しています。

布クロス貼りの場合は、布クロス(織物)の素材や状態にもよりますが、水につけて固く絞ったタオルなどでポンポンとたたくようにしましょう。汚れがなかなか落ちないからといって、ゴシゴシこすってしまうと表面が毛羽立ってしまったり、破れてしまうことがありますので注意しましょう。

板張り・化粧合板張りなどの表面材のはがれは、作業的に大変な場合もありますので、遠慮なく当社にご相談ください。

塗り壁の場合でも、部分的に補修しても色が合わない場合がありますので、こちらもひび割れなどがひどい場合は遠慮なく当社にご相談ください。当社お問い合わせ窓口はこちら

- Q天井のお手入れ方法を教えてください。

室内のいろいろなホコリは、人が動くだけでも舞い上がり、特に、冬は暖房の暖かい空気とともに舞い上がったホコリが天井につきやすくなっています。 ナイロンやポリプロピレンなどの化学繊維製のハタキでホコリを払います。使用前にハタキを振って静電気を発生させると、ホコリを寄せつけやすくなりますが、ホコリが落ちてくるので、手ぬぐいやマスクをつけ、パソコンなどの電化製品にも、ビニル袋などをかぶせておきましょう。 ハタキについたホコリは、大きなゴミ袋の中で払い落とせば、ホコリが舞わず、床や壁を汚さずにすみます。 目に見えるくらいのホコリは、ハタキでは取り切れない場合がありますので、掃除機で吸い取ってしまう方がよいでしょう。

キッチン

- Qキッチンのナチュラルクリーニングの方法を教えてください

ステンレス流し台に重曹を粉のままふりかけて、スポンジで軽く磨くと流しがピカピカになり、重曹の消臭効果でシンクの臭いも抑えられます。排水口に重曹の粉を振りかけておけば、カビや雑菌の繁殖を抑え、中和作用で排水管の中まできれいにしてくれるので、中からこみ上げる臭いも消してくれます。

排水管が詰まってしまった場合は、カップ1杯の重曹を排水口に振りかけ入れ、レンジで温めた同分量のお酢を注ぎしばらく放置してから、きれいに流れるまで繰り返しお湯を流します。

コンロのベタベタ油汚れには、重曹と酢を混ぜた溶液で磨く方法が有効です。

電気コンロの場合は、調理で汚れたら余熱が残っているうちに絞った布で拭きましょう。トッププレートについた油汚れは、お湯で薄めたキッチン用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて拭き取りましょう。仕上げはさび防止のため、水気を完全に拭き取りましょう。 - Q換気扇の頑固な油汚れの落とし方を教えてください

部品が取り外せる場合換気扇のファンを取り外し、割り箸やヘラ(使い古しのプリペイドカードなどでも可)で油汚れの層をこそぎ落とします。その後、シンクに大きなゴミ袋を二重で敷き、50~60℃ほどのお湯を入れ、酸素系漂白剤とキッチン用の中性洗剤を溶かし、20~30分つけ置きます。時間と共に汚れが浮き出て、簡単に汚れが落ちます。

これでも落ちない場合には、取り外した換気扇のファンにキッチン用洗剤(油汚れを落とすアルカリ洗剤)をかけ、その上に過熱可能なラップをピッタリと密着させてかけます。これにドライヤーで汚れの部分を温めて油汚れを浮かせます。ドライヤーからラップまでは必ず10cm以上離し、さらに汚れが浮いてきたらすぐに温めるのをやめましょう(2分以上当てないように注意)。その後、スポンジなどを使って水、またはお湯で汚れを洗い流します。プラスチックなど、過熱しすぎると溶ける物もありますので、注意しましょう。

また、必ずきちんと換気を行ってください。Topic換気扇の種類

- プロペラファン(外壁に面した壁付けの換気扇)

- シロッコファン(最近多いタイプ・ダクト配管で自由な向きに排気できる換気扇)

- Q自分でできるキッチンの補修方法を教えてください

ステンレス部分のさびについては、クリームクレンザーや水で溶いた重曹もしくは練り歯磨きで磨いておとしましょう。こびりついて落ちない場合には、市販のさび取り剤をつけてこすり落としましょう。

キッチンのカウンターは人造大理石の物もありますので、使う洗剤などに注意しましょう。取扱説明書を読んで掃除しましょう。

キッチンと壁の接合部は、水が入り込まないようにシーリングで埋められていますが、シーリングは年数が経過すると、摩耗や劣化によるはがれや割れを生じます。放っておくと炊事をするたびに水が入り込み、見えない部分の壁などにカビが生え、衛生面に支障をきたしますので、早めに市販のシーリング材を使用して補修しましょう。劣化したものはできるだけ取り除き、取扱説明書に従い、市販のマスキングテープを使えば簡単に補修することができます。

浴室・トイレ・洗面所

- Q浴槽がピンク色になるのはなぜですか?

空気中に存在する霊菌(セラチア菌)という細菌が付着し繁殖したためです。新築後間もない家に多く発生します。着色した部分は他の雑菌が繁殖している可能性もあるので、まずは水でよく洗い落とし、さらに熱湯もしくは漂白剤で雑菌の繁殖を防ぎます。予防のために換気をよくし、頻繁に清掃して雑菌などの栄養分である汚れを取り除きましょう。

- Q自分でもできるトイレの補修方法を教えてください

水が止まらない

- 浮きゴムにゴミがついていてすき間ができていないか確認し、ゴミが原因で水が漏れているのであれば、ゴミを取り除きましょう

- タンクの底の浮きゴムを確認し、磨耗していたら新しいものと交換しましょう

- 浮き玉の位置が高過ぎないか確認し、浮き玉の支持棒を調節しましょう

- ボールタップのパッキンの劣化を確認し、劣化している場合は交換しましょう

- 鎖がよじれていたり、浮き玉がずれたりしていないか確認しましょう

タンクに水があるのに水が出ない

- 鎖が切れている場合は交換し、鎖がたるんでいる場合は調整しましょう

- レバーとレバーの心棒の緩みを確認し、緩んでいれば締め直しましょう

タンクに水がたまらない

- 浮き球を確認し、引っ掛かって下がらなくなっていたら、取り付け位置を調整しましょう

水洗便器のぐらつき

- 便器と床を止めつけている木ねじを締め直しましょう

詰まってしまった場合

- 慌ててさらに水を流すと便器から水があふれてしまうので、まず止水栓を締め水が止まったら排水口を全部ふさぐ形でラバーカップを押し付け、勢いよく手前に引いてみましょう。1回試してだめな場合でも数回繰り返してみましょう。つまりが取れたようであれば、バケツなどで少しずつ水を流し流れていることを確認しましょう。

ラバーカップで直らない場合は、専門業者に補修を依頼しましょう。

- Q洗面所に衣類乾燥機を置く場合の注意事項を教えてください

短時間で洗濯物がふんわり乾燥する衣類乾燥機は上手に活用したいものですが、電気式衣類乾燥機は、室内に多くの水蒸気を放出するので注意が必要です。

電気式衣類乾燥機の場合、衣類から出た湿気はすべて排出されるわけではなく、一部は湿気のまま本体外部に流出します。その量は、衣類に含まれた水分の30~50%とも言われています。さらに電気衣類乾燥機の仕組みでは、熱交換により暖まった冷却用空気も室内に排出されるので、使用している時には、十分換気する、除湿機を使用するなどの注意が必要です。

ガス衣類乾燥機は、設置工事が必要で取り付けは大変ですが、専用の排湿筒によって湿気と熱をすべて外へ排出しますので、お部屋の湿度や温度を上昇させるようなことはありません。

玄関ドア、アルミサッシ、窓

- Q玄関建具の自分でできる補修方法のポイントを教えてください

- ドアが閉まらない場合

丁番のビスがゆるんでいて、ドアが下がっている場合がほとんどです。まずは、ビスをしっかり締め直してみましょう。 - ドアが重い、またはギイギイ音がする場合

丁番の油不足が原因です。ドアを開けて、丁番を支える芯棒部分に少量の機械油を差すと軽くなります。 - 鍵の出し入れがしにくい場合

鉛筆(2B~4B)の芯を粉状にして鍵にまぶし、2~3度抜き差しすると滑らかになります。

最近では、鍵穴専用潤滑剤スプレーなどが、市販されていますので使ってみるのもよいでしょう。

ただ、鍵穴専用以外の油は使用しないでください。鍵穴に油を注入すると、ほこりなどの付着を招き、かえって故障の原因になりますので、絶対にやめましょう。 - ドアの閉まる速度を変えたい場合

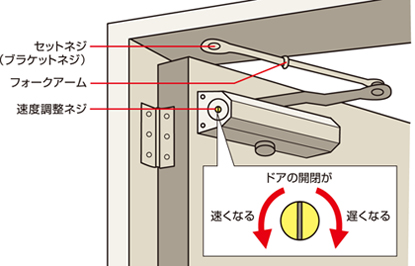

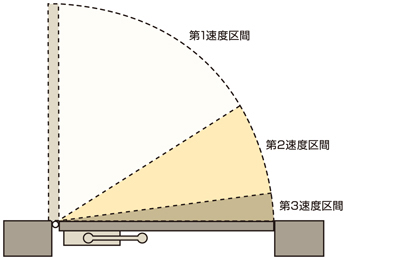

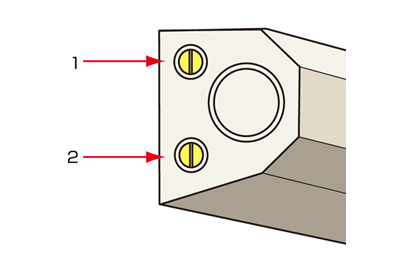

ドアがいつでも一定の速度で閉まる設備をドアクローザといいます。ドアの閉じる速度は、ドアクローザについている調整ネジを操作することにより調整できます。速度は、ストップ開始角度までドアを開けた位置からドアが閉まるまでの時間が5~8秒を目安に調整します。ドライバーでネジを回す場合、左に回し過ぎるとネジが抜けて、本体内の油が漏れてきますので気を付けてください。油が抜けると、寿命が極端に縮まります。

イメージイラスト

イメージイラスト

イメージイラスト ※イラストはイメージです。お手入れガイドと合わせてご確認ください。

- ドアが閉まらない場合

- Qアルミサッシの自分でできる補修方法のポイントを教えてください

- 腐食の場合

傷により腐食してサビが出た場合は、台所用クレンザー・市販のステンレス用清掃薬剤で落としましょう。 - シーリングの劣化による雨漏りの場合

アルミ製の窓枠と外壁が接する部分には、シーリング(柔らかいゴムのような材料)が充填されています。これは防水上重要なものですので、傷つけないようにしてください。シーリングが硬化し、はがれてきた場合は、雨漏りの原因になります。市販のシーリング材で補修もできますが、特殊な施工を要する場合もありますので、一度ご相談ください。 - 開閉不良の場合

戸車に油を差すか、市販の潤滑油を吹き付けると、開閉をスムースに行うことができます。

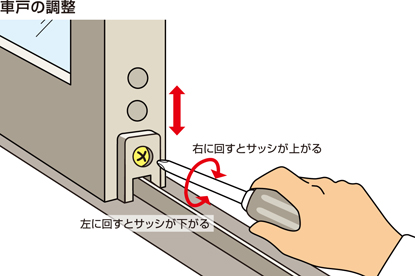

戸が重くなり、キィーという音がするようになったら戸車の交換時期です。交換についてご不明点ありましたら、当社にご連絡ください。 - 建付けの調整・戸車調整ネジ

アルミサッシにはいろいろな箇所に調整ネジがあります。建物完成時点では、適切に調整されていますが、使用していると不具合が生じることがあります。調整することによりスムースになります。戸車調整ネジはメーカーにより一様ではありませんが、戸の下枠などについています。調整ネジを回すことにより、建具の上げ下げが調整できるようになっています。

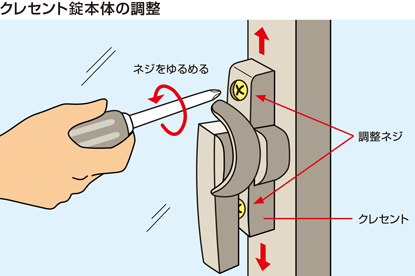

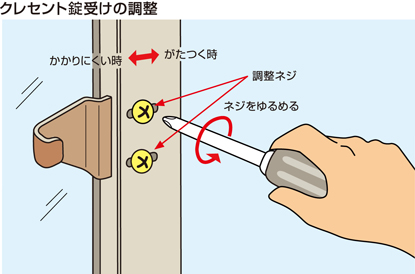

イメージイラスト - クレセント(締り金具)の調整

クレセント本体についているビスを少しゆるめて上下にスライドさせることにより調整します。特殊な形状のものは、メーカーの取扱説明書を参照してください。

イメージイラスト

イメージイラスト ※イラストはイメージです。お手入れガイドと合わせてご確認ください。

- 腐食の場合

- Q網入ガラスの割れ「熱割れ」現象について教えて下さい

ガラスの内部に金網が入っているガラスを「網入板ガラス」といいます。この網入板ガラスは、一般の板ガラスと比較して、ガラスが割れたときの脱落(飛散)防止性に優れています。このため、主に防火地域の窓や天窓に多く使用されています。

ガラスは一般的に膨張しないものと思われていますが、実は金属と同様に熱によって膨張する性質を持っています。ところが、直射日光を受ける部分とサッシの中に隠れている部分で温度差が生じるので、熱膨張にも差が生じます。この熱膨張の差によるひずみが、本来そのガラスが持っている「強度」を超えた場合、ひび割れが生じます。これを「熱割れ」といいます。

ガラスの室内面に熱反射フィルムやポスターを貼るなど、温度や熱の影響を更に受けるようになると、熱割れがより起こりやすくなります。網入ガラスの熱割れは必ず起こる現象ではありませんが、予防策としては、

- ガラス面にカーテンやブラインドを密着させないような工夫をしてください。

- ガラス面にエアコンの風を直接当てないようにしてください。

- Q結露を防ぐ効果的な方法を教えてください

これからの季節は暖房器具を使うことで、室内外の温度差が大きくなります。湿度が高くなるため、空気中の湿気が水滴となって窓や壁に付着するのが結露です。結露が発生したら、こまめに拭き取り、定期的に窓を開け、換気扇を回すなど、室内の換気を心がけましょう。また晴れた日には、押入れやクロゼットの扉を開け、湿気を取り除くために扇風機を回すのも効果的です。

障子・ふすま・内部ドア

- Q障子・ふすまの張り替え時期について教えてください

障子は1~2年ごと、ふすまは2~3年ごとを目安に張替えをするのが理想的ですが、小さいお子さまがいる家庭などでは、落書きや穴を開けるなどのイタズラがあるかと思われます。最近では、張る材質も破れにくいものや、落書きを簡単に落とせるものなどが販売されていますので、張替えの際に検討してみてはいかがでしょうか。

- Qドアの調整方法を教えてください

調整機能が付いている製品の場合は、取扱説明書を読んで調整を行ってください。

引戸の場合、左右方向、上下方向、ストッパーなどの調整ビスがあり、ドライバーを使って行います。

調整をする際には、建付けを確認しながら少しずつ調整ビスを回してください。一度に回すと故障の原因になります。開け閉めが重たい時は、建具を外して戸車にゴミが詰まっていないか確認してください。

建具は重いので外すときは、十分注意して作業してください。建具の仕様により調整方法が異なりますのでご注意ください。 - Q建具や戸襖が反ってしまう事があります。なぜ?

季節や冷暖房の影響で、建具に微妙な反りが生じることがあります。

特に和室と洋間の建具、和室と押入れなどの襖は、温度差や湿度の違いで反りが出ることがあります。

新築後1年くらいは開閉に支障のないかぎりそのままにしておく方がよいでしょう。

無理な手直しすると再び調整が必要となることもありますので、あわてず様子を見ましょう。

水回り・排水

- Q水漏れを簡単にチェックする方法を教えてください

下記の漏水チェックリストでいくつか確認してみましょう。

- 水道の使用料が極端に増えている

- 蛇口からの水の出が極端に悪い

- 給水管が埋めてある付近や、水道メーターボックスの周りがいつもぬれている

- 水を流していないのに、下水溝やマンホールに水が流れている

どれか当てはまることがあれば漏水の疑いがあります。さらに次のテストをしてみましょう。

- 家中の水道の蛇口をすべて閉める(キッチン、風呂、トイレ他すべて)。

- この状態で、水道メーターの「パイロット」を確認する。

- 停止していれば、水漏れなし。ゆっくり回転していれば水漏れしている。

※「パイロット」とは、水道メーターについている丸いコマのようなもので、水道を使用しているときだけ回転します。家中の蛇口を閉めても回転しているようなら、漏水している可能性が高いです。なお、少量の水漏れ時には、かなりゆっくりと回転しているので注意深く観察しましょう。

- Q漏水時の応急処置の方法を教えてください

修理を待つ間、使用している器具の止水栓もしくは水道の元栓(水道のメーターボックスを開けると、メーターの近くにあります)を止めておきましょう。

止水栓が古くなり、閉まりにくい場合は、無理に締め付けないでください。キッチンや洗面台の漏水時はシンク下ベースキャビネット内に止水バルブがありますので閉めましょう。

トイレの止水栓 トイレの漏水時はロータンクに専用の止水栓がついています。その場所を確認してから止水栓を止めましょう。

マイナスネジタイプなっていますので、コインなどをミゾに差込み右に回すと水が止まります。

キッチンの止水栓 - Q排水(排水管・トラップ)が詰まってしまった場合の解消方法を教えてください

キッチン・洗面の排水が詰まってしまったら、パイプクリーナーを使ってみましょう。パイプクリーナーは、ホームセンターで購入でき、先端がゴムのブラシ状になっていて長さは5mくらいになるものです。

吸引カップ(ラバーカップ)などのやり方もありますが、パイプクリーナーは直接配管内のトラップ部分の掃除ができます。排水口から差し込み、先端の部分にゴミを引っかけてつまりを取り除きます。これでも、詰まりが解消されない場合は、専門業者に見てもらいましょう。 - Qトイレが詰まってしまった場合の解消方法を教えてください

トイレの詰まりは、その排水管内より、便器の下の方にあるそのトラップ内で詰まることが多いかと思います。

詰まりの原因でまず考えられるのは何かを落として誤って流してしまい、トラップ内で引っ掛かり詰まってしまうことや、トイレットペーパーなどが絡まってだんだんと流れにくくなってしまうということがあります。こちらも、吸引カップ(ラバーカップ)で強く押したり引いたりすることで水に圧力をかけてつまりを取り除きます。

詰まりが解消されない場合は、専門業者に見てもらいましょう。

ガス設備

- QLPガスと都市ガスの違いを教えてください

【LPガス】 【都市ガス】 空気より重く、漏れた時は、床面をはうように広がり、低い場所にたまる 空気より軽く、漏れた場合は天井の方へたたまる 重量1kgあたり50MJ(12,000kcal)の発熱量 重量1kgあたり46MJ(11,000kcal)の発熱量 ガスは、本来においがありませんが、ガスが漏れた時にすぐに気がつくように、腐臭をつけています。

ガスが漏れた場合、少量でも爆発の危険性がありますので、ガス漏れ警報機を設置して微量のガス漏れでも検知できるようにすることが必要です。

※都市ガスも本来無臭ですが、臭いをつけています。 - Qガス機器が故障したかな?と思ったときは、どうすればよいですか?

まずは、マイコンメーターが点滅していないか?ガスの元栓が開いているか?他のガス機器は使えるか?電気は使えるか?などを確認します。(但し、ガスくさいときは、すぐにガス事業者に連絡しましょう。)

機器別のチェックポイントは、東京ガスの故障かなと思ったら?を参考にしてください。 - Q地震が起きたときは、どう対処すればよいでしょうか?

- まずは身の安全を確保

机やテーブルなど、安全な場所にふせて身の安全を確保しましょう。 - 火の始末を

ゆれがおさまったら、ガス機器の火をすばやく消してガス栓を閉めましょう。 - ガスのにおいを確認

火の始末をした後は、ガスのにおいがしないかどうか確認しましょう。

ガスくさいとき、警報機が作動したときは、室内でガスがにおうときは、窓や戸を大きく開けて、屋外でにおうときは、窓や戸を開けないようにしましょう。

その後で、ガス事業者に連絡しましょう。 - 再びガスを使う場合

給排気設備のはずれ・たおれがないこと、ガスくさくないことを確認してからガス栓・機器栓を開いてご使用ください。ガスメーターの赤いランプが点滅している場合は、ガスが止まっています。復帰手順に従って操作してください。

ガスメーターの復帰方法は、東京ガスウェブサイトのこちらのページを参考にしてください。

- まずは身の安全を確保

電気設備

- Q漏電について教えてください

屋内電気配線や電気器具は、電気が漏れないように「絶縁」されています。しかし、絶縁物が古くなったり、傷ついたり、水がかかったりすると、金属部分などに電気が漏れ、「漏電」が起こります。特に水を使う器具は注意が必要です。漏電している器具に触れてしまうと、電気はその人の体を通り、大地などに流れていきます。これが「感電」です。その程度が弱い時はショックだけで済みますが、強い電流が通った場合は人命にかかわることもあります。身体が水に濡れると電気が通りやすくなるので、濡れた手では電気器具を触らないようにし、水気のある場所で電気器具を使用する場合はアースが必要です。

- QLED電球はすべての電球から取り替え可能ですか?

- Qダブル発電とHEMS(Home Energy Management System:家庭内エネルギー管理システム)について教えてください

ダブル発電とは、積極的に太陽エネルギーを活用するアクティブソーラーシステムである「太陽光発電」と、LPガスや都市ガスから電気を発生させる仕組みの「燃料電池」の組み合わせのことをいいます。詳細は、当社ウェブサイトのこちらのページをご参考ください。

HEMSとはセンサーやITの技術を活用して、住宅のエネルギー管理、「省エネ」を行うシステムのことをいいます。

屋根・外壁

- Q屋根の日常点検はどのようにすればいいのでしょうか?

屋根は、住まいの外側や窓(2階の窓から1階の屋根を見る)から目視で観察して点検します。屋根葺き材がずれたり、ひび割れたりしていたら、補修が必要と考えましょう。また天井裏の点検も有効です。天井の点検口があるお住まいならば懐中電灯を使って見える範囲で点検してみましょう。

- Q屋根の補修や再塗装などはどれぐらいで行う必要があるのでしょうか?

- Q雨どいに落ち葉が溜まってしまうのですが…。

雨どいに落ち葉が入らないようにするために、ネットなどの製品が販売されています。詳しくはお近くのホームセンターなどにお問い合わせください。

- Q外壁のひび割れを見つけた時に、危険なものかどうかの判断をどのようにすればよいですか?

モルタルのひび割れは全てが危険なわけではありません。「ヘアクラック」と言われる髪の毛のように細かい表面的なひび割れは、構造体に影響を与えませんので心配はありません。ひび割れを見つけた時に、構造体に影響を及ぼす危険なものか、心配要らないかを判断するためには、ひび割れの幅と深さを確認します。その際には名刺やプリペイドカードを活用するとよいでしょう(種類にもよりますが、通常厚さが0.25mm~0.75mm程度です)。これをひびの部分に挿入して、幅と深さを判断してみましょう。深さ1cm以上入る場合や以前より割れ目が大きくなったり、長くなったりしている場合には、当社カスタマーサポートセンターまでご相談ください。

当社では、幅1mmより大きい外壁のひび割れについては、2年間保証しております。

- Q外壁の塗装や補修時期の目安はどれくらいですか?

維持管理の状況や地域性によっても異なるため、一概にはいえませんが、一般的にはサイディング壁の場合、5~7年でシーリングの打替え、7~8年で再塗装(フッ素樹脂塗料など耐久性の高い塗料の場合には15年以上)程度、20~25年程度で張替えの検討が目安となります。また、モルタル壁の場合ですと3~5年程度でひび割れの部分的な補修、7~10年程度で部分的な塗替えや吹替え・15~20年程度を目安に全体的な再塗装というのが目安と言われております。

※財団法人住宅金融普及協会発行「住まいの管理手帳」(戸建て編)より

床

- Q木質フローリングにワックスをかけるサイクルの目安はどれくらいでしょうか?

ワックス別・素材別の概ねの目安は、

- 水性ワックス・・・2~3ヶ月に1回

- 樹脂ワックス・・・2~3ヶ月に1回

- 油性ワックス・・・1ヶ月に1~2回

- 緑甲板などの無垢の単一材を使用したものは月に1回が目安です。使用状況やワックスによっても異なるため、事前にフローリングの仕様・性能などを確認しましょう。

※財団法人住宅金融普及協会発行「住まいの管理手帳」(戸建て編)より

- Q畳の昔からある掃除の知恵を教えてください

畳全体が汚れている時は、掃除をした後に、酢水(酢1:水4)で雑巾を固く絞り、さっと拭き、最後に十分から拭きしましょう。酢水で拭くことにより、汚れを落ちやすくするだけでなく、畳表の日焼けを少し遅らせる効果もあります。日当たりのよい部屋では特にオススメです。

- Q床の間のお手入れ方法を教えてください

床の間の地板や書院天板、違い棚などは水拭きすると保護膜がはがれ、表面のつやが損なわれますので、から拭きを心がけます。お手入れの際は、市販の専用ワックスを利用する他、ぬかやお茶がらを乾燥させたものを入れた布袋で磨く昔ながらの方法により、つやだしができます。