#046

#046#044温故知新、暮らしの道具から。

白木屋傳兵衛

「暮らしが豊かっていうのは、いろんな選択肢があることだと思うんです」。

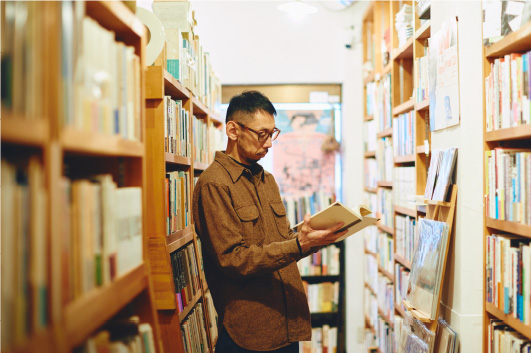

そう語ってくれたのは、「江戸箒」の老舗「白木屋傳兵衛」の八代目店主・中村悟さん。室内の掃除道具といえば掃除機やフロアモップが定番ですが、昔ながらの「箒」も、実は現代の住まいを掃除するのに優れた機能を発揮してくれることをご存じでしょうか。

江戸箒とは、職人の手で「ホウキモロコシ」という草を編んでつくられた箒のこと。もともと日本で箒といえば、棕櫚(シュロ)の木の皮でつくられた棕櫚箒が主流で、古くは平安時代から掃除用の道具として使われていました。穂先が柔らかく、木にツヤを出してくれる棕櫚箒は、当時の住まいに多かった板の間を掃除するのに適していたのだそう。江戸時代後期になると、それまで上流社会でのみ使われていた畳がようやく庶民にも普及し始めます。もともと銀座で畳表の問屋として創業したという白木屋傳兵衛。新たな床材である畳を掃除しやすい、軽くてコシが強い箒は最先端の生活道具になり得るということで、職人街だった現在の京橋に移転し、江戸箒の製造・販売を始めたのだそうです。以来190年以上、変わらぬつくり方、品質の江戸箒を受け継いでいます。

「掃除機ももちろん便利ですが、箒があれば夜遅い時間でも掃除できますし、排気が出ないので空気が汚れませんから、赤ちゃんやアレルギーを持つ方にも安心です。何より埃が目に見えてよく取れるので気持ちいいですよ。部屋の隅だけ箒で掃いてあとは掃除機という方もいますし、選択肢のひとつとして取り入れていただければ」と中村さん。

江戸箒は畳やフローリングはもちろん、なんとカーペットにも使えるといいます。穂先がある程度太く弾力もあるため、カーペットの繊維に入り込み、埃をきれいに掻き出してくれるのだそう。また柄と穂先のバランスで重心が分散するよう編まれているため、軽い力でしっかり掻き出すことができ、疲れにくいのも特徴です。試しに床を掃かせていただくと、違いは歴然。手にも床にもすっと馴染む、心地よいフィット感を感じられます。

白木屋傳兵衛の江戸箒はすべて職人の手で編まれているので、箒そのもののサイズはもちろん、重心を左右する編み上げ部分、穂先の密集度など1本1本に様々な違いがあります。中村さんに最初の1本としてのおすすめを尋ねると、「使う方の年齢や体格、掃いた時の感触の好み、どんな目的で使うかなどによって変わってきますから、やはりぜひ店頭で実物を手に取って、ご自分に馴染む1本を見つけていただきたいですね」とのこと。

「ある価値観が当たり前と思ってしまうとそこからなかなか脱却できないものですけど、試しに違う価値観に触れてみると、必ずしも当たり前ではないのかもしれないと気づいたりしますよね。ですから暮らしに新しい道具を取り入れることは、自分にとって何が大切なのかを見直す機会にもなるんじゃないでしょうか。いずれにせよ、手を動かして何かを実感することこそ、人間の生活そのものなんだと思います」。

暮らしに選択肢を増やしてみれば、これまでにない豊かさに出会えるかもしれません。

江戸箒の気になる疑問 Q&A

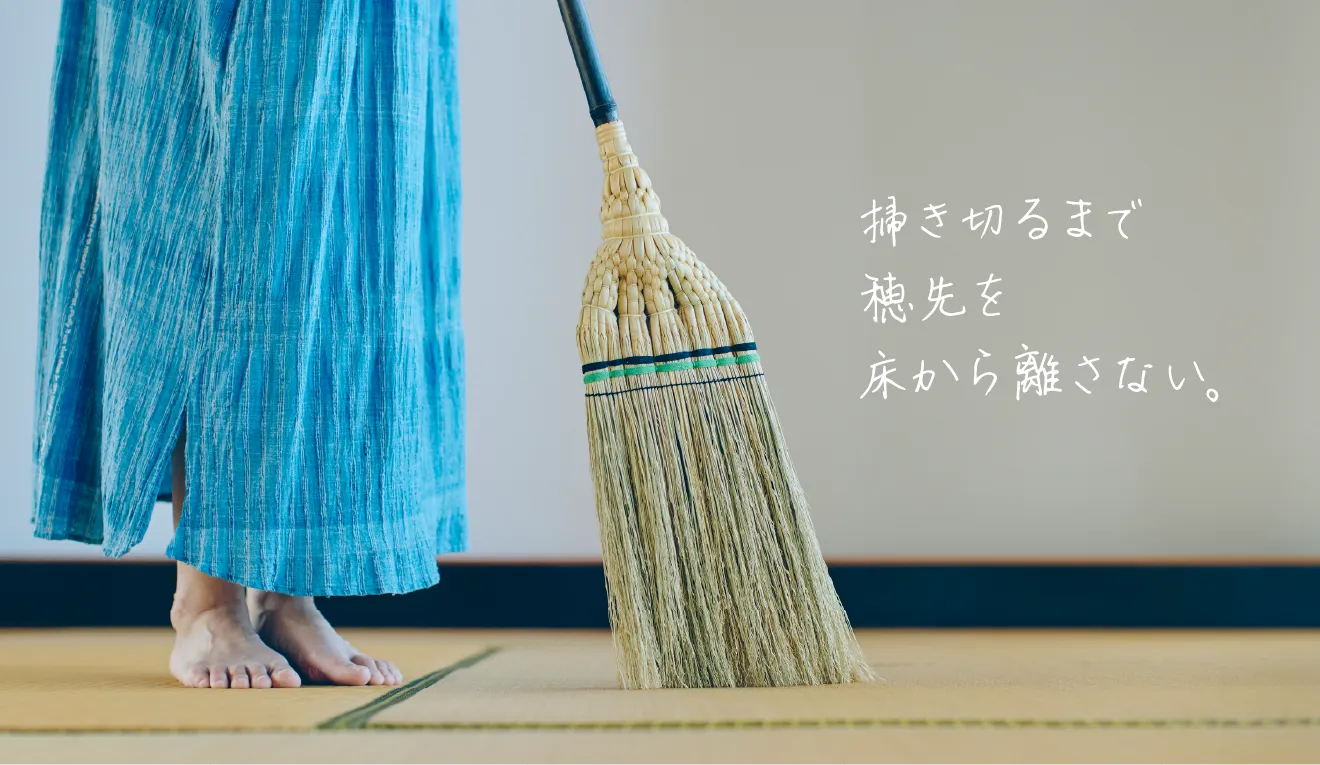

掃き出す動作の最後に箒の穂先を床から浮かせてしまうと埃が舞ってしまいますので、最後まで穂先を床に付けたまま掃くことがポイントです。それでも気になる場合は、ウエットティッシュを細かく刻んで床に撒いてから掃けば、細かい埃を吸着してくれるので舞い上がることもなく、拭き掃除も同時にできて一石二鳥です。

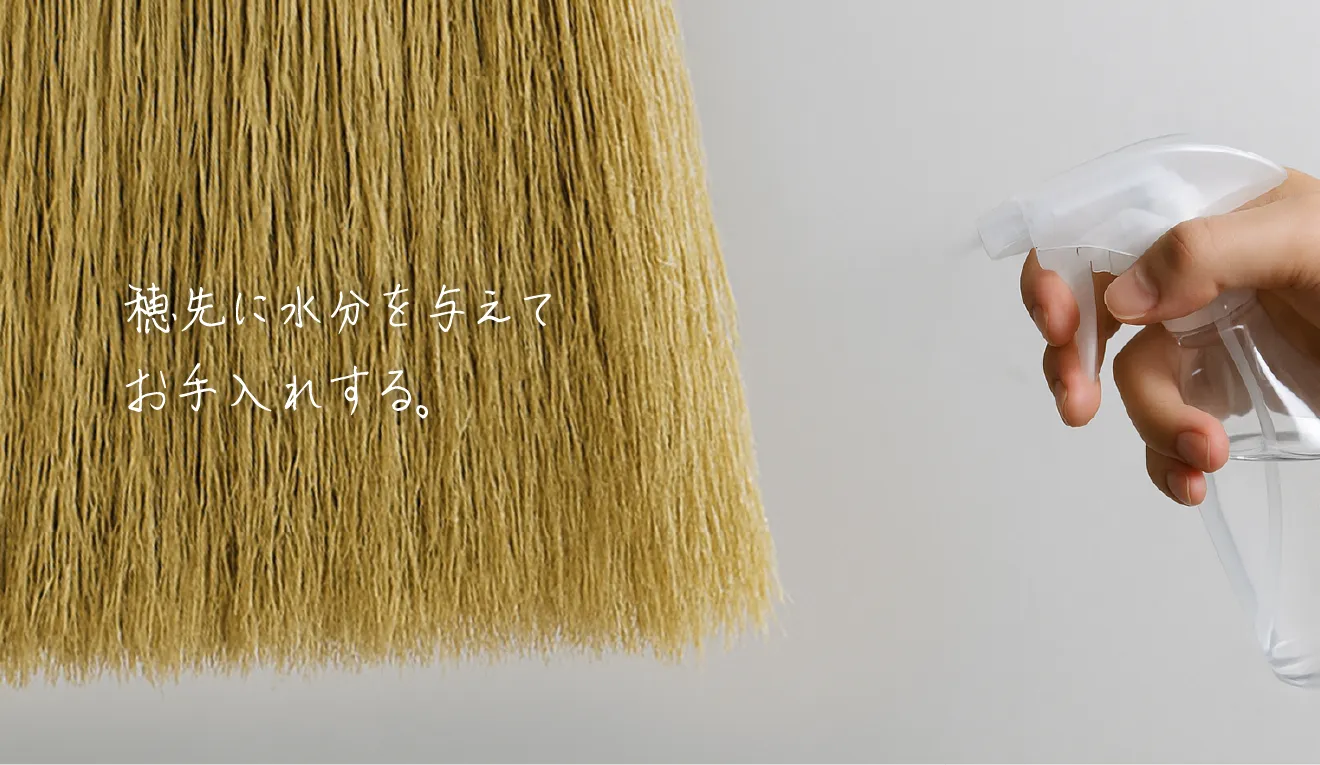

使い方にもよりますが、数年で穂先に掃きグセがついたり、摩耗して片側だけ短くなったりすることがあります。掃きグセがついた場合は、霧吹きなどで穂先に水分を与え、寝癖を直す要領で整えてください。穂先が短くなってしまった場合は、ハサミで切り揃えてあげると角が復活して再び掃除しやすくなるでしょう。切り揃えるのを何度か繰り返して穂先の根本に近づくと繊維が太くなってくるので、そうなったら最後は玄関や庭先などの外掃き用として使えます。

家具の隙間などに穂先を横向きに突っ込んで逆毛を立てるように力を加えると、穂先が引っかかって折れてしまいますので注意してください。床面に対して穂先がなるべく垂直になるように掃くのが長持ちさせるコツ。また、江戸箒を立てかけておくと穂先が曲がってしまいますので、必ず吊るして保管しましょう。

取材協力:白木屋傳兵衛

天保元年(1830年)、畳表の問屋として銀座で創業。その後現在店舗がある京橋に移転し、様々なサイズ・種類の江戸箒をつくり続けています。国産のホウキモロコシは収穫量が少ないため、現在は年に数本程度しかつくれない貴重品なんだそう。国産草と同様の厳しい基準で選別されたインドネシア産の草を使った製品も、高い品質かつリーズナブルで魅力です。

「白木屋傳兵衛」公式WEBサイト

ARTICLE

#046

#046