#047

#047#037すぐそこにある無限。

国立天文台 三鷹キャンパス

日本の天文学の総本山ともいえる「国立天文台」が、一般の方々に向けても開かれた施設であることをご存じでしょうか。大正時代に完成し今も現役で観測が行われている「第一赤道儀室」、珍しい木製ドームを持つ「天文台歴史館」、最新の研究データを立体視コンテンツとして見られる「4D2Uドームシアター」など、天文学の貴重な施設の数々を見学することができます。

ある65センチメートル屈折望遠鏡

「国立天文台 三鷹キャンパス」で広報専門員を務める小野さんは、「今、天文学は歴史上最も面白い時代を迎えています」と語ります。「研究が進むと同時に技術がそれに追いついてきたので、これまで確かめる術がなかった予測が次々と証明されているんです。スーパーコンピュータや電波望遠鏡などの観測装置の進化が目覚ましく、見えるはずのなかったところが見える、あるいはシミュレーションで再現できる、ということが可能になりつつあります」。

M44(プレセペ星団、かに座にある散開星団) ©国立天文台

2019年には、地球上の8つの電波望遠鏡を結合させた国際協力プロジェクトが人類史上初めてブラックホールの直接撮影に成功。これまで「見えないもの」だったブラックホールの姿を捉え話題となりました。また近年は太陽系外にある惑星を、地球と同じくらいのサイズのものまで観測できるようになり、大気の存在なども調べられるようになってきているのだそう。

「これまで想像上のものでしかなかった地球外生命も、現実に発見できるかもしれないところまで技術が進歩してきています。こうした話題は、研究者じゃなくてもワクワクしますよね」と小野さん。

M87銀河中心の巨大ブラックホールシャドウ

©EHT Collaboration

宇宙の真理に迫りつつある現代の天文学ですが、その始まりははるか昔、誰かが夜空を見上げた瞬間だったはず。小野さんは「肉眼でいいので、もっと夜空を見上げてみてほしい」といいます。

「夜空を見上げても毎日特に変化がないように思えるかもしれませんが、実は宇宙は日々刻々と変化しています。この夜空の向こうに全く未知の世界が広がっている、と想像しながら見上げると、ぐっと奥行きが感じられるのではないでしょうか。望遠鏡がなくても、星の名前を覚えたり、星に色があることを知るだけでも発見があって楽しいですよ」。

もっと天体について知りたくなったら、ぜひ「国立天文台 三鷹キャンパス」を訪れてみてください。散歩がてらキャンパス内の施設を見学するだけでも面白く、歴史ある「第一赤道儀室」での太陽観察会や、50センチ公開望遠鏡を使った天体観望会など、様々な体験イベントも開催されています。

宇宙を身近に感じられる瞬間は、実は日常にもたくさんあるのかもしれません。ふと夜空を見上げるだけで、そこには無限の神秘が広がっています。

向こうに見える、オリオン座とおうし座 ©国立天文台

2025年の天体イベント

流星群のように毎年観測できる天体ショーから、数年や数十年に一度しか見られない特別な現象まで、まずは天体イベントから楽しんでみるのもおすすめ。2025年に見られる天体イベントをご紹介します。

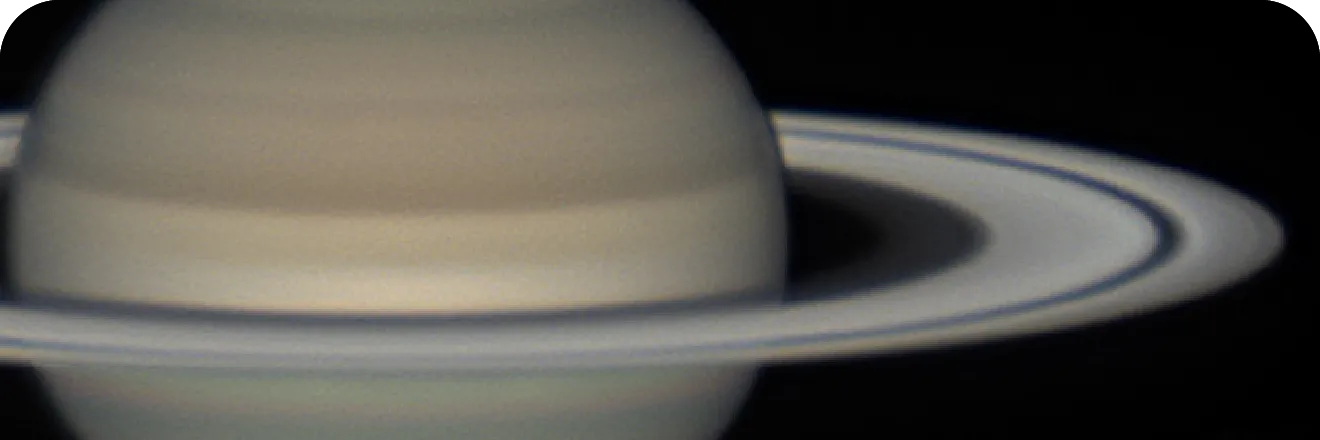

太陽系の惑星の中でも、特に大きく美しい「環」を持つことで知られる土星。2025年は、およそ15年に一度訪れるという土星の環が消失する年にあたります。土星は太陽の周りを約30年周期で公転しながら自転しており、その自転軸が傾いているため、地球からは環の傾きが年々変化して見えるのだそう。その傾きが地球に対して水平になったとき、環がほとんど見えないという現象が起こります。2025年の環の消失は、3月24日と11月25日。ただ残念ながら3月は土星が太陽の近くに見えるため観測できないので、チャンスは11月。初秋頃からいつもより細い環が見られるそうですので、日々変化する姿を望遠鏡で観測してみてはいかがでしょう。

毎年8月のお盆の時期に見られる流星群。三大流星群のひとつで、年間でも1、2を争う流星数を誇るといいます。よい条件のもと観測すると、1時間あたり60個以上もの流星が見られることも。8月12日から13日にかけた夜、午後10時以降に観測しやすくなり、真夜中から明け方までにピークを迎えます。

12月の澄んだ夜空で観測できる、三大流星群のひとつ。毎年一定して多くの流星が見られるので、初心者でも見つけやすいそう。条件がよければ1時間に100個の流星を数えることもあったのだとか。2025年のピークは12月14日の予想。明け方までずっと観測できますが、午後9時以降が好条件となるそうです。

取材協力:国立天文台 三鷹キャンパス

日本の天文学の中枢となる施設で、全国の大学・研究者が共同利用して最先端の研究を進めています。キャンパス内には一般の方も立ち入ることができ、一部の施設を自由に見学できます。第一赤道儀室で開催されている太陽観察会は申し込み不要、50センチ公開望遠鏡を使った定例天体観望会、4D2Uドームシアターの定例公開は事前予約が必要です。どのイベントも月に数回ほど開催されています。

国立天文台 三鷹キャンパス

ARTICLE

#047

#047