「夏場、エアコンをかけてもジメジメする」

「部屋の隅や床にカビが生えてきた」

そんな経験はありませんか?

実は、こうした現象の背景には「夏型結露」と呼ばれる現象が深く関わっている可能性があります。夏の結露は、冬の結露とは異なる特徴があり、住宅の快適性や健康面にも大きな影響を与えます。

この記事では、夏型結露の仕組みから原因、そして家や住む人への影響まで、分かりやすく解説します。

▼関連記事もあわせてご覧ください

【新築】おすすめの湿気対策!快適な家を建てるための設計と建材選び

夏型結露とは?

まずは「夏型結露」がどのような現象なのかを理解しておきましょう。

一般的に、結露といえば冬に窓ガラスなどに水滴がつくイメージがありますが、夏にも結露は起こります。特に日本の夏のような蒸し暑い気候では、気づかないうちに住宅の内部で結露が発生しやすいのです。

1.なぜ夏に結露が発生するのか?

夏型結露は、主に室内が冷房で冷やされているときに発生します。外の暖かく湿った空気が、冷やされた内部の壁や天井などに触れると、空気中の水分が水滴となって現れるのです。冬の結露が「室内の空気が窓などに触れて冷やされて起こる」のに対して、夏の結露は「外の湿気が壁の中などで冷やされて起こる」という点が大きく異なります。

2.夏型結露の危険性

夏型結露は、家の見える部分ではなく、壁の中や天井裏といった「見えない場所」で発生しやすいことが特徴です。そのため、住んでいる人が気づかないうちに家に大きなダメージを与えてしまう可能性があります。例えば、カビやダニの発生、建材の腐食、さらには耐震性低下など、さまざまな問題を引き起こす原因となります。

夏型結露の危険性をよく理解し、しっかりと対策することが大切です。

夏型結露が発生する原因と仕組み

ここでは、夏型結露がなぜ発生するのか、その詳しい仕組みを解説していきます。日常生活でよくある例も交えながら、分かりやすく説明します。

1.日本の夏特有の「高温多湿」という気候

日本の夏は、気温が高く、湿度も非常に高いのが特徴です。特に梅雨の時期から真夏にかけては、外の湿度が80%を超えることも珍しくなく、空気中にはたくさんの水分が含まれています。そのため、家の中と外で温度や湿度の差が大きくなり、結露が発生しやすい状態になるのです。

この高温多湿な気候こそが、夏型結露の主な原因です。湿気対策を怠ると住まいの見えない部分で結露が起こりやすくなります。日本の気象条件そのものが、夏型結露を引き起こしやすいといえるでしょう。

2.クーラーによる温度差と家の断熱性能

夏場はエアコン(クーラー)で室内を冷やすことが多くなりますが、これが夏型結露の大きな原因になります。断熱性能の低い家では、エアコンで冷やされた壁や天井に、外の暖かく湿った空気が触れることで、空気中の水分が結露しやすくなります。

最近は高気密・高断熱住宅が一般的となってきましたが、施工の精度が低いと、壁の内部に隙間ができ、そこから湿気が侵入して滞留してしまうこともあります。エアコンの使い方と家の断熱性能が、夏型結露の発生に深く関わっているのです。

3.壁の中で起こる結露の仕組み

夏型結露の多くは、壁や天井の普段は見えない部分、いわゆる「壁体内」で発生します。具体的には、外の空気中の湿気が壁の中に侵入し、内部の冷えた断熱材や構造材に触れることで温度が下がり、水蒸気が水滴へと変わります。こうした結露が繰り返されると、建物の内部にカビが発生しやすくなったり、構造材が腐食しやすくなったりします。

窓ガラスやサッシ周辺だけでなく、壁の中や屋根裏、床下など見えない部分にも注意が必要です。夏型結露はなかなか気づきにくいだけに、知らない間に家全体にダメージを与えてしまうことが多いのです。

夏型結露が家と住む人に与える影響

夏型結露は、建物だけでなく、住む人の健康や生活環境にもさまざまな影響を及ぼします。ここでは、具体的にどのようなリスクや健康被害があるのかを詳しく紹介します。

1.カビによる健康被害

夏型結露によって、壁の中や天井裏などに湿気がたまり続けると、カビが発生しやすくなります。カビはアレルギーやぜんそくの原因になることがあり、特に小さなお子様や高齢者、アレルギー体質の方には注意が必要です。

また、カビが発生すると嫌な臭いが室内に漂い、住環境の快適さが損なわれることもあります。

2.建材の劣化・腐食

結露によって建物内部に湿気がたまると、室内の仕上げ材や下地材、石膏ボードなどの建材にカビが生えたり、変色・変形を引き起こしたりすることがあります。表面の黒ずみや膨れ、反りが発生すると、室内の見た目が悪くなるだけでなく、建材そのものの強度を低下させる原因となります。

さらに、木材は、長期間湿気にさらされると腐食が進み、建物の耐久性を大きく損なうことも。場合によっては大規模なリフォームや修繕が必要となることもあります。

3.耐震性の低下

住宅の耐震性は、柱や梁、土台などの構造部分が健全であることで保たれています。しかし、夏型結露による湿気が長期間続くと、これらの構造材が腐食してしまい、耐震性が大きく低下してしまいます。万が一、地震が発生した際に建物が倒壊しやすくなるなど、大きなリスクにつながるでしょう。

目に見えない部分で進行する夏型結露は、住む人が気づかないうちに家や健康にダメージを与えるため、早めの対策が大切です。

効果的な夏型結露対策

夏型結露を防ぐためには、住宅の設計や日常の暮らしの中で、いくつかのポイントに配慮することが重要です。ここでは、具体的な対策方法を分かりやすく紹介します。

1. 外壁・屋根の「通気層」をつくる

建物の外壁や屋根(小屋裏)に「通気層」を設けることは、夏型結露を防ぐのにとても効果的です。通気層とは、屋根材や外壁材と断熱材の間にある空気が流れる隙間のこと。この通気層をつくることで、外部から侵入した湿気が建物内部にとどまることなく、外へ抜けていきます。また、太陽の熱による外壁や屋根の温度上昇を抑える効果も期待できます。

家を建てた後に通気層を設けることは難しいため、新築やフルリフォームのタイミングで検討するとよいでしょう。

2. 「透湿防水シート」で外壁の湿気を調整する

近年の家づくりでは、「透湿防水シート」という建材がよく使われています。これは、外からの雨水は防ぎながらも、建物内部の湿気は外に逃がすという優れた特性を持つシートです。透湿防水シートを外壁全体に隙間なく貼ることで、壁の中に湿気がこもるのを防ぎ、結露が発生するリスクを大幅に減らせます。

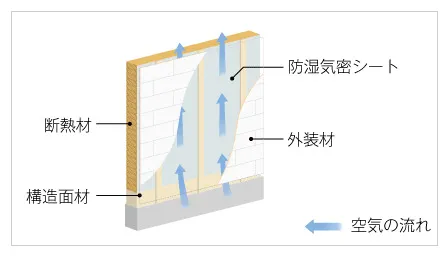

さらに高気密・高断熱住宅では、「防湿気密シート」を組み合わせて使用する場合もあります。防湿気密シートは、室内側の壁に貼り、部屋の中の湿気が壁の中に入るのを防ぐ役割をします。これらのシートを適切に施工することで、壁の内部の結露を防ぎ、建物の耐久性を維持できます。

細田工務店の住まいは、「外壁通気工法」の採用をし、さらに、断熱材と外装材の間に防湿気密シートを貼りこみ、住まいの耐久性向上につなげています。

細田工務店の「永く住み継がれる住まい」への取り組みはこちら

3.湿気がこもりにくい間取りにする

住宅の間取りによっても、結露のしやすさは変わってきます。例えば、空気の流れが悪い場所や、窓が少なくて換気がしにくい部屋は、湿気が溜まりやすくなります。適切な場所に窓や換気口を設け、家全体の空気がスムーズに循環するよう工夫すれば、結露のリスクを減らせるでしょう。

また、収納庫やクローゼットなどは時々扉を開けて換気することが大切です。

細田工務店の注文住宅では、収納に扉をあえてつけない住まいも増えています。お施主様からは「ワンアクションで物の出し入れができるので便利!」という声をいただいています。

収納扉のない施工事例を見る

4.調湿機能のある建材を採用する

最近では、湿度を調整する機能を持つ建材も多く開発されています。例えば、調湿石膏ボードなどの壁の下地材、珪藻土や吸放湿壁紙などの壁材、エコカラットなどの内装材は、空気中の湿気を吸ったり吐いたりして、室内の湿度を良い状態に保ってくれます。

こうした建材を採用すれば、家の中の湿度を一定に保ちやすくなり、結露が起こりにくくなります。新築やリフォームの際には、積極的に採用してみましょう。実際にモデルハウスを見学して、各社の取り組みを体感するのもおすすめです。

細田工務店の分譲住宅モデルハウスを見学する

細田工務店の注文住宅モデルハウスを見学する

5.換気システムとエアコンを上手に利用する

日常生活の中でできる対策としては、換気システムやエアコンの使い方を工夫することも効果的です。24時間換気システムが装備されている場合は、家の中の空気が自動的に入れ替わるように、停止させることなく常時稼働させておくことが原則です。

また、エアコンも必要以上に室内を冷やしすぎないことがポイントです。冷房の設定温度は外気との温度差が大きくなりすぎないよう調整し、湿度が高い日には「除湿」機能も活用しましょう。さらに、朝や夕方など比較的涼しい時間帯に窓を開けて短時間だけ換気を行うと、室内の余分な湿気を効率よく排出できます。

日々のちょっとした工夫や、住宅の性能を高めることで、夏型結露を防ぐことができます。家族の健康と大切な住まいを守るために、できることから始めてみましょう。

一年を通して結露しにくい住まいへ

ここまで、夏型結露がどのようなものか、なぜ起こるのか、家や健康にどんな影響があるのか、そして具体的な対策について解説してきました。夏型結露は「見えない場所」で静かに進行することが多いため、気づいたときにはすでに家に大きなダメージが及んでいることも少なくありません。だからこそ、新築やリフォームの際には、家全体の耐久性や防水性、そして室内の空気環境への配慮が重要となります。

細田工務店では、外壁通気工法や小屋裏換気、調湿建材といった工法や建材を積極的に採用し、長く快適に住める家づくりを行っています。さらに、注文住宅では熱交換換気システムにより、建物内の温度差を少なくする工夫をしています。

住まいを健やかに保つために、一年を通して結露対策は欠かせません。夏型結露と冬型結露、どちらにも対応した住まいづくりに取り組むことで、ご家族が健康で安心して暮らせる住環境を守れます。今回紹介した対策方法や、住宅メーカーの品質・性能への取り組みを参考に、ぜひ結露に強い家づくりを進めてください。

細田工務店の耐久・耐候・防水性や、空気環境へのこだわりについては、ホームページでも詳しく紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

細田工務店の品質・性能に関するこだわりはこちら

実際にモデルハウスを見学し、ご体感いただくこともおすすめします。