寒い冬に足元からじんわりと暖めてくれる床暖房。新築やリフォームのタイミングで採用を考える方も多いのではないでしょうか。

しかし具体的に検討を進めると、「本当に快適なの?」「デメリットはないの?」「費用はどれくらいかかるの?」など、さまざまな疑問が生じてくるかもしれません。

そこで今回は、床暖房のメリット・デメリットから選び方、費用を抑えるコツまで、導入前に知っておくべき情報を徹底的に解説します。ぜひ最後まで読んで、理想の住まいづくりにお役立てください。

【床暖房のデメリット】導入前に知っておきたい6つの注意点

床暖房の導入を検討する際に、まず理解しておきたいのがデメリットです。床暖房は快適性などのメリットばかりに目を奪われがちですが、デメリットがないわけではありません。デメリットも把握しておけば、より現実的な判断ができるでしょう。

1.初期費用が高い

床暖房は、ほかの暖房設備に比べて初期費用が高い傾向があります。

工事費用の相場は1畳あたり5万円~10万円が相場で、さらに温水式床暖房の場合は25万円~100万円ほどの熱源機の設置が必要です。

一方、一般的なエアコンの費用相場は8~10畳向けで7万円~20万円程度のため、総額で見れば床暖房よりも安い暖房設備といえます。

また、新築工事の場合は新しい床材設置時の導入が可能ですが、リフォームで床暖房を導入する場合は床材の張り替えが必要になり、内装工事に追加費用がかかります。

2.ランニングコストが比較的高い

電気式床暖房は、電力を熱源とする方式のため、当然のことながら電気代が高くなります。温水式の場合でも光熱費がほかの暖房器具よりも高くなる可能性があるため、家計への負担を事前にシミュレーションしておくことが大切です。

以下は、8~10畳の部屋で1日8時間運転したときにかかる暖房器具別(主な床暖房2種とエアコン)の光熱費です。

・温水式床暖房(ガス式の場合):約5,100円/月 ※①

・電気式床暖房:約3,800円~8,400円/月 ※②

・エアコン:約6,600円/月 ※③

※上記はあくまで目安であり、製品や地域、電気・ガス料金プラン、住宅性能、使用状況により変動します。

※① 参考:東京ガス|「Q 床暖房を使用した時のランニングコストを知りたい。」

※② 参考:Panasonic|床暖房システム:電気式床暖房

※③ 参考:ダイキン|ルームエアコン Cシリーズ 仕様(スペック)

3.立ち上がりに時間がかかる

床暖房は、エアコンやヒーターのように直接熱風で部屋を暖めるのではなく、床面から放射される輻射熱によって部屋を間接的に暖めます。そのため、温度ムラが起きにくく快適性が高い半面、部屋全体を暖めるまでに時間がかかるというデメリットがあります。

特に温水式床暖房は、システム全体が暖まるまでに数時間かかる場合もあるため、急いで部屋を暖めたい場合は不向きです。一方の電気式は比較的早く暖まりますが、温水式に比べると部分的な温度ムラが生じやすい傾向があります。

4.使える床材に限りがある

床暖房に対応していない床材を使用すると、変形や変色などのトラブルが発生するケースがあります。そのため、好みの床材が使えない可能性もあるでしょう。特に無垢材のフローリングは床暖房の影響を受けやすく、割れや膨らみが生じるリスクが高い素材です。

建材メーカーのカタログで床暖房対応の商品を選び、トラブルを考慮してリスクの少ない床材を選びましょう。

5.修理や交換時は床の張り替えが必要になる

床暖房は配管やヒーターに不具合が生じた場合、床材を剥がして修理・交換作業を行う必要があります。そのため修理費用が高額になる可能性があり、数日間部屋が使えないなど生活への影響も大きくなります。

6.高気密高断熱住宅では過剰暖房になる可能性がある

近年は外気温の影響を最小限にする「高気密高断熱住宅」を採用する方も増えています。高気密高断熱住宅では室内の温度が一定に保たれやすいため、住宅性能によってはエアコンだけでも十分に快適性が保たれます。

床暖房はエアコンとあわせて導入するケースも多いですが、高気密高断熱住宅では過剰な暖房設備となる場合があり、実際に「床暖房を設置したけれどエアコンしか使っていない」というケースも少なくありません。

床暖房を検討する際は設計士などに相談し、「そもそも必要かどうか」を考えることも大切です。

【床暖房のメリット】快適な住環境をつくる6つの利点

デメリットを理解したうえで、床暖房のメリットを確認しましょう。床暖房には、ほかの暖房器具にはない魅力的なメリットが数多くあります。

1.足元からポカポカ

通常、暖かい空気は上に行き、冷たい空気は下に溜まります。しかし床暖房は、床面からじんわりと空間全体を暖めるため、足元の冷えを効果的に解消します。特に、冷え性の方には大きなメリットといえるでしょう。

2.空気が乾燥しにくい

床暖房は、風を起こさずに部屋を暖めるため、空気を乾燥させにくく、快適な湿度を保ちます。乾燥による肌トラブルや喉の痛みなどを軽減する効果も期待できます。加湿器の使用頻度も減らせるでしょう。

3.ホコリが舞い上がりにくい

エアコンやヒーターのように風を起こさないため、ホコリやハウスダストが舞い上がりにくいことから、アレルギー症状の緩和にも繋がります。小さなお子様がいる家庭にとっても嬉しいポイントといえるでしょう。

空気清浄機との併用で、よりクリーンな室内環境を維持できます。

4.部屋全体が均一に暖まる

床面全体から放熱されるため、部屋全体が均一に暖まり、温度ムラが少ない快適な空間を実現します。エアコンのように天井付近だけ暖まるといったことがありません。

5.家具配置の自由度が高い

床暖房は床下に内蔵されるため、エアコンやヒーターのように、設置場所を気にする必要がありません。器具の設置場所を気にしなくていいため、インテリアを邪魔することもなく、部屋の模様替えも自由にできます。

6.掃除がしやすい

部屋に暖房器具を必要としないため、床面が掃除しやすいだけでなく、フィルター掃除なども行う必要がありません。ロボット掃除機もスムーズに使用できます。

温水式と電気式、おすすめの床暖房はどっち?

床暖房の導入を検討する際には、まず「温水式」か「電気式」のどちらかを選ぶ必要があります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、設置場所の環境、予算、ライフスタイルに合わせて最適なタイプを選びましょう。

1.温水式床暖房のメリット・デメリット

温水式床暖房は、熱源機で温めたお湯を床下の配管に循環させて部屋を暖めます。電気式に比べてランニングコストが比較的安く、立ち上がりも早い傾向があります。また、床暖房をオフにした後でも、配管内の温水が冷めるまでの間は余熱で暖かさが持続するのもメリットです。リビングなど広い空間にぴったりの床暖房です。

一方で、初期費用が高額になりやすい点はデメリットといえるでしょう。熱源機の寿命は一般的に10年前後とされており、故障時には交換が必要になる場合もあります。

温水式床暖房は、熱源の種類によってさらに3つのタイプに分けられます。

| ガス式 | 床暖房専用、または給湯器兼用のガスボイラーを使用。比較的暖まりが早いのが特徴です。 |

| ヒートポンプ式 | 大気熱や電力を使って温水をつくるため環境に優しく、ランニングコストも抑えられます。 |

| 灯油式 | 床暖房専用の灯油ボイラーを使用。ランニングコストが比較的安いのがメリットです。 |

2.電気式床暖房のメリット・デメリット

電気式床暖房は、床下に設置したヒーターなどで電気を熱に変換し、床を暖めます。温水式に比べて初期費用が安く、定期的なメンテナンスも不要なため手軽に導入できるのが魅力です。

しかし、消費電力が大きいため電気代が高くなる傾向があり、電力の契約内容によっては電気容量を増やさなければなりません。

リビングなどの広い部屋よりも、キッチン内やベッド、ソファの足元、洗面室など、比較的狭い範囲を暖めるのに向いています。

電気式床暖房も、加熱方式によって以下の3タイプに分類されます。

| 電熱線式 | 電熱線に電気を流して発熱させるシンプルな方式。初期費用が比較的安価です。 |

| 蓄熱式 | 夜間の割安な電力で蓄熱材に熱を蓄え、日中に放熱する方式。長時間一定の温度を保つことができます。 |

| PTCヒーター式 | 半導体セラミックを活用した発熱体を利用。日が当たって暖かい部分は発熱を抑えるなど、効率的に運転します。 |

床暖房の正しい選び方とは?失敗を防ぐポイントを紹介

ここからは、床暖房を選ぶ際には重要なポイントを解説します。

1.部屋の広さに合ったタイプを選ぶ

部屋の面積によって、必要な暖房能力は異なります。空間の広さに適した出力の床暖房を選びましょう。ただし、必要以上に高出力の床暖房を選んでしまうと、初期費用やランニングコストが高くなってしまうため注意が必要です。

2.ランニングコストを比較する

床暖房は、ランニングコストが比較的高くなる傾向があります。導入前にほかの暖房器具と比較した光熱費のシミュレーションを行うなどして、ランニングコストを把握しておきましょう。今後の光熱費高騰の可能性も考慮し、長期的な目線で検討することが大切です。

3.メンテナンス性を考慮する

床暖房はほとんどメンテナンス不要の暖房器具ですが、温水式では「不凍液」の交換や水道水の補給が必要になる場合があります。

不凍液は寒冷地や古いタイプの給水管に接続する場合に使用され、1年ごとに濃度管理、2~3年ごとに入れ替えが必要です。一方、水道水は「循環水不足」のエラーが出たときに手動で補給しますが、自動給水機能のある熱源機の場合は不要です。

熱源機の点検・交換が必要なケースもあるため、製品ごとのメンテナンス推奨時期などを事前に確認しましょう。

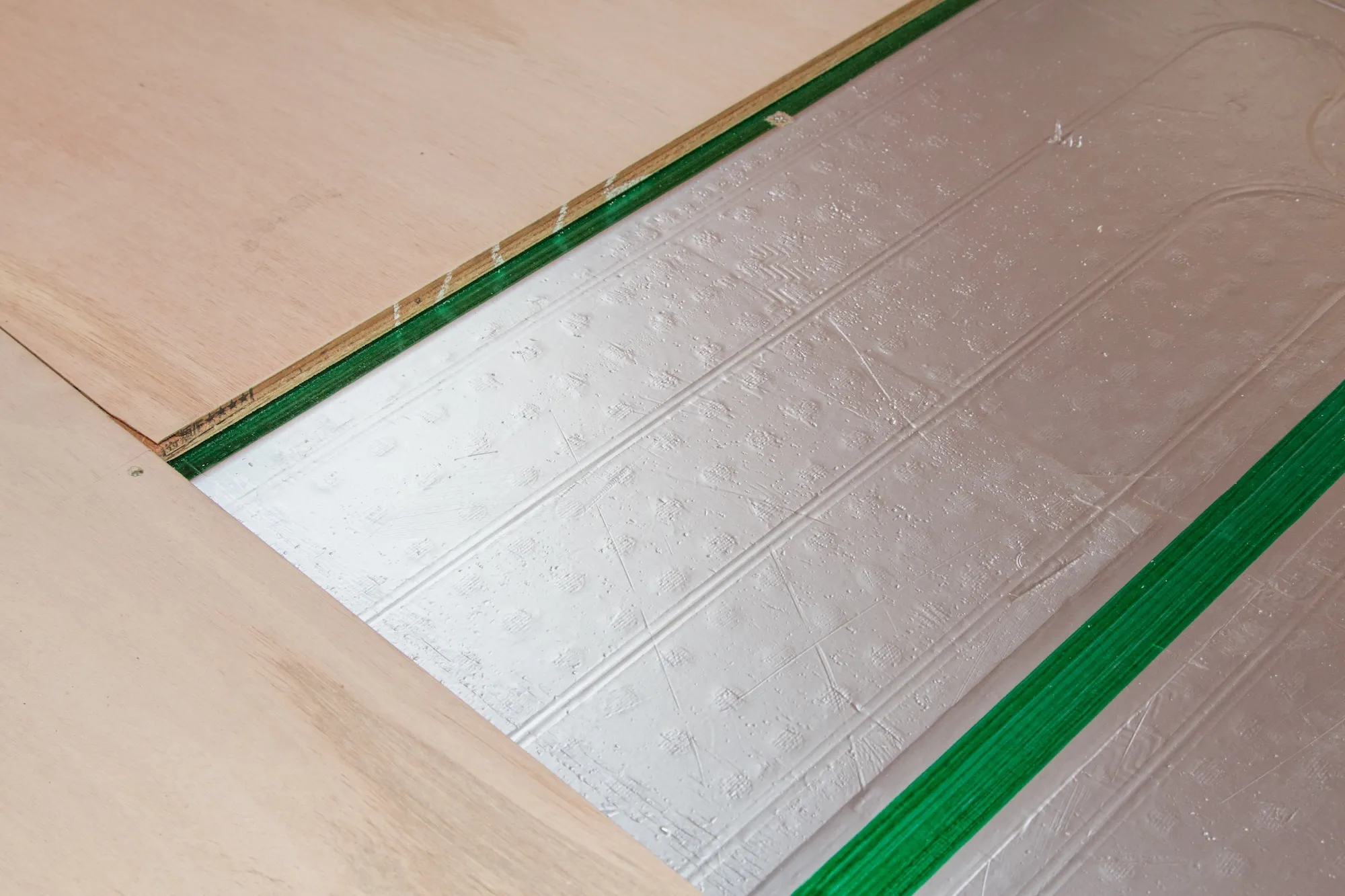

4.床下の断熱性能を確認する

床暖房の効果を最大限に発揮するためには、床下の断熱性能が重要です。床下の断熱性能が低いと、床暖房で発生させた熱が逃げてしまい、暖房効率が低下してしまいます。

新築の場合はもちろん、リフォームの場合も床下の断熱材の種類や厚さを確認し、必要に応じて断熱工事を行いましょう。

床暖房の初期費用・ランニングコストを安く抑えるコツ

床暖房の費用を抑えるためには、以下の方法が有効です。

1.家の気密性・断熱性を強化する

床暖房のランニングコストを抑えるには、住宅自体の断熱性能を高めることが重要です。

高気密高断熱住宅は、床暖房で発生させた熱を逃しにくく、暖房効率を高めます。結果としてエネルギー消費が抑えられ、ランニングコスト削減に繋がります。

窓の断熱性を高める複層ガラスや高性能断熱材の導入、隙間風を防ぐ工夫も効果的です。

ただし、家の性能によってはわずかな暖房でも快適な室内温度を保てるため、「そもそも床暖房の導入が不要」という可能性もあります。

初期費用とランニングコストの両方を考慮し、長期的に見てコストパフォーマンスの良い方法を選びましょう。

2.ガス床暖房の割引プランを利用する

ガス温水式床暖房の場合は、ガス会社の割引プランを利用することでランニングコストを削減できる可能性があります。複数のプランを比較検討し、自分に合ったプランを選びましょう。

3.太陽光発電システムを採用する

太陽光発電システムは、太陽光エネルギーを電気に変換するシステムです。自宅の屋根などに設置した太陽光パネルで発電した電気を、家庭内で使用できます。

この太陽光発電で得られた電気を床暖房に利用すれば、ランニングコストを大幅に削減できるでしょう。初期費用はかかりますが、将来的に費用回収できる見込みも大いにあります。

4.補助金やキャンペーンを活用してリフォームする

床暖房の初期費用を抑えるには、補助金やキャンペーンの活用も有効です。自治体によっては、省エネ性能の高い床暖房の導入に対して補助金制度を設けている場合があります。

高効率給湯器や太陽光発電システムを合わせて導入した際は制度の対象となる可能性が高く、初期費用の負担を大きく軽減できるでしょう。

また、メーカーや販売店が実施するキャンペーンの活用もおすすめです。導入時期によっては、割引やキャッシュバックなどの特典を受けられる可能性があります。

最新の情報は、自治体やメーカーのウェブサイトで確認しましょう。

5.「セーブモード」で運転する

床暖房の中には、「セーブモード」運転ができる製品があります。セーブモードは床暖房とエアコンの併用運転により省エネを目指す運転モードで、通常運転より控えめの温度設定が特徴です。

エアコンと床暖房、どちらもゆるやかな運転で快適な室温を維持するため、結果的に光熱費節約につながります。

6.電源のオン・オフを繰り返さない

床暖房が一番エネルギーを消費するのは、電源を入れて電熱線や温水を暖めるタイミングです。そのため、良かれと思ってこまめに電源のオン・オフを繰り返すと、かえって光熱費が高くなることも。

床暖房の温度が安定していればエネルギー消費は少なく済むため、在宅中や短時間の外出時はつけっぱなし運転がおすすめです。

7.カーペットやラグを敷かない

床暖房は床材に触れたときに足元へ伝わる暖かさが魅力ですが、敷物を敷くと熱がこもり暖房効率が悪くなります。さらに、敷物が変形したり傷んだりしてしまう恐れも。

「どうしてもラグを敷きたい」といった場合は、熱が伝わりやすく放熱性・通気性に優れた「床暖房対応」の製品を選びましょう。

床暖房のメリット・デメリットを理解して、快適な住まいを

快適な暖房器具として人気の床暖房ですが、メリットだけでなくデメリットもあります。

また、高気密高断熱住宅であれば床暖房の必要性が低い、ということも考えられます。

快適な住まいづくりは、住宅性能全体を考慮した設備選びが重要です。この記事で紹介した内容を参考にメリットやデメリットを理解し、ご自身に合った床暖房を選んでください。

細田工務店の注文住宅では、高気密高断熱住宅「床暖房のいらない家」を建築しています。床暖房に頼らなくても、寒さを感じず、1年中素足で過ごしたくなる家。光熱費も大幅に削減できる、快適性の高い家づくりを実現します。

1年中心地よい住まいを実現させたいという方は、ぜひ細田工務店までお気軽にご相談ください。