近年、太陽光発電に関する各種キャンペーンや補助金制度が充実していることもあり、導入を検討するご家庭がますます増えています。しかし、「太陽光発電で本当に家計はラクになるの?」「導入したらどれくらい節約できるの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、太陽光発電が電気代に与える影響や、電気代を「ゼロ」に近づけるための方法、具体的な節約効果まで、最新のデータやシミュレーションを交えながら、分かりやすく解説します。

太陽光発電の導入をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。

太陽光発電で電気代が安くなる仕組み

太陽光発電がなぜ電気代の節約につながるのか、まずは根本的な仕組みを理解することが大切です。ここでは、太陽光パネルを活用した「自家消費」の考え方や、電力会社からの購入電力量削減、「再エネ賦課金」への影響について詳しく解説していきます。

1. 発電した電気を自宅で使える(自家消費)

太陽光発電の最大のメリットは、発電した電気をそのまま自宅で使える点にあります。昼間、太陽が照っている時間帯に発電した電気は、冷蔵庫や照明、エアコン、パソコンなど、さまざまな家庭の電気機器に利用されます。

特に、リモートワークや在宅勤務が増えている昨今、昼間の在宅率が高い家庭では、太陽光発電の恩恵は大きいといえるでしょう。自家消費を最大化することで、電気代の節約効果をより高められます。

また、蓄電池を導入すれば、発電した電気を蓄えて夜間にも利用できるため、発電するタイミングと使用するタイミングのズレを解消しやすくなります。こうした設備の連携が、電気代「ゼロ」への近道となります。

2. 電力会社からの購入電力量を減らせる

従来、家庭で使う電気はすべて電力会社から購入するものでした。しかし、太陽光発電を導入すれば日中は自宅でつくった電気を優先的に消費できるため、電力会社から購入する電力量を大幅に抑えられます。電気代は「基本料金」と「従量料金」で構成されていますが、購入電力が減ることで従量料金が下がり、電気の使用量が多い家庭ほど節約効果が高まります。

また、電気料金は年々上昇しており、今後もこの傾向は続くと見込まれています。太陽光発電による自家消費は、このような将来の電気代上昇リスクに対し、非常に有効な対策となるでしょう。

さらに、電気を多く使う時間帯に太陽光発電で電力を賄うことは、契約しているアンペア数を下げたり、電力使用量のピークを抑えたりする「ピークシフト」にも貢献します。

3. 「再エネ賦課金」の負担を軽減できる

電気料金に含まれる「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」は、電気の使用量に応じて課されます。そのため、太陽光発電で自家消費を増やし、電力会社から購入する電力量を減らせば、その分だけ賦課金の支払い額も減らせます。

再エネ賦課金は、社会全体で再生可能エネルギーの普及を支えるためのものですが、家計にとっては無視できない負担です。太陽光発電による自家消費は、この負担を軽減する非常に現実的な方法といえるでしょう。

太陽光発電による電気代削減効果の目安

太陽光発電を導入すると、どれくらい電気代を節約できるのでしょうか?

ここでは、発電量や自家消費率の考え方、具体的なシミュレーション事例、そして地域や設置条件による違いについて解説します。

1. 一般的な発電量と自家消費率

標準的な住宅用太陽光発電システム(3kW~5kW程度)の年間発電量は、設置条件が良い場合で3,000~5,000kWh程度です。例えば、4人家族の一般家庭の年間消費電力量が約4,500kWhとすると、発電量の大半を家庭内で消費できれば、電気代の大部分を削減できる計算になります。

実際は、自家消費率(発電した電気のうち自宅で使う割合)は、日中の使用量や季節ごとの日照時間、ライフスタイルなどによって変動します。蓄電池やタイマー付き家電、HEMS(電力消費管理システム)などを活用し、「発電するタイミングで電気を使う」工夫をすれば、一般的には30~60%、設備やライフスタイルによっては70%以上の自家消費率も可能です。

参考:東京大学 博士論文|HEMSデータを活用したエネルギー自立型住宅に関する研究

2. シミュレーションから見る削減ポテンシャル

具体的な事例をもとにシミュレーションしてみましょう。例えば、設置容量4kWの太陽光発電システムを、日射量の多い地域の南向き屋根に設置した場合、年間で約4,000kWhの発電が見込まれます。これをもとに、次のような節約効果が期待できます。

- 自家消費率50%の場合、2,000kWhを自宅で消費。電気代単価が31円/kWhとすると、年間62,000円の節約。

- 余った2,000kWhは売電。売電単価が15円/kWhなら、年間30,000円の売電収入。

- 合計で年間92,000円(62,000円+30,000円)相当の経済的効果。

このように、発電した電気をどれだけ自家消費し、どれだけ売電するかによって、経済効果は大きく変わります。太陽光発電の普及により売電単価は年々低下傾向にあるため、今後は「自家消費の最大化」をより重視すべきでしょう。

3. 地域や設置容量、家族構成による違い

太陽光発電の効果は、主に次の条件に左右されます。

【地域差】

北海道のような積雪地帯や日照時間の短い地域に比べ、関東・中部・関西・九州地方は日射量が多く、発電量も多くなります。

【屋根の向き・傾斜】

理想的なのは南向きで30度前後の傾斜ですが、東西向きやフラット屋根でも十分な発電が見込めるケースが増えています。設置前には必ずシミュレーションを行い、各家庭の条件に最適なプランを選びましょう。

【設置容量】

屋根の広さや形状によって、設置できるパネルの枚数や容量は異なります。容量が大きいほど年間の発電量は増えますが、設置コストも上がります。設置費用とのバランスや、将来的に増設できるかどうかも検討ポイントです。

【家族構成・生活パターン】

日中に在宅している家族のいる家庭や、在宅ワークが多い家庭は、発電した電力を自家消費しやすいため、節約効果が高まります。逆に日中外出が多い家庭では売電の比率が高くなりますが、蓄電池やタイマー家電の工夫で自家消費比率を上げることも可能です。

これらの個別性を考慮に入れることで、より正確に太陽光発電のメリットを把握できます。導入前には必ず信頼できる施工会社や専門家にシミュレーションを依頼しましょう。

太陽光発電だけで電気代を「ゼロ」にすることは可能?

太陽光発電の導入を検討する方の中には、「電気代ゼロの生活」に憧れる方も少なくありません。しかし現実的に、どこまでゼロに近づけることができるのでしょうか。

1. 電気代ゼロが難しい理由

太陽光発電で得られる電力は、天候や季節、時間帯によって大きく変動します。例えば、曇りや雨の日、あるいは早朝・夕方・夜間など、太陽光が十分に得られない時間帯や季節には、発電量が極端に減少します。このような場合は、どうしても電力会社から電気を買わざるを得ません。

また、家電を使用するタイミングと発電するタイミングが合わない場合、発電した電気をその場で使いきれず、余剰電力として売電することになります。売電単価は買電単価よりも低いため、家計への経済的なインパクトは小さくなります。

さらに、家庭の電力消費は年々増加傾向にあります。エアコンやヒートポンプ給湯器、電気自動車などの普及により、電力消費量が拡大しているため、発電量だけですべての電力を賄うのは難しいケースが多いといえるでしょう。

2. 発電量と消費量のバランスの重要性

電気代ゼロを本気で目指すには、発電量を最大化するだけでなく、消費量の見直しが不可欠です。例えば、昼間のうちに掃除機や洗濯機、食洗機などをまとめて稼働させ、発電した電力を効率よく消費する工夫が求められます。また、発電した電気を「ためる」ための蓄電池を活用すれば、余った電力を夜間や天候不良時にも有効に使えるようになります。

それでも、年間の発電量と消費量のバランスが完全に一致するケースは稀です。電気代をゼロに「近づける」ことは現実的ですが、完全なゼロを目指すには、多方面での工夫や設備投資が必要になります。

電気代「ゼロ」を目指すための追加対策

ここからは、「太陽光発電+α」の取り組みとして、さらなる電気代削減や、災害時にも安心できる仕組みづくりについて紹介します。

1. 蓄電池との組み合わせ

蓄電池は、太陽光発電のパートナーとして近年急速に普及しています。日中に発電して余った電気を蓄電池にためて、夜間や停電時に利用できるため、電力会社から買う電力量を大幅に減らせます。 例えば、11.5kWhの蓄電池であれば、夜の照明や冷蔵庫、スマートフォンの充電、エアコンの一部稼働まで、十分賄える容量です。

また、AI機能を持った最新の蓄電池は、「明日は天気が悪い予報なので、蓄電池を満充電しておく」といった最適制御も自動化してくれます。こうしたスマート機能が、電気代削減と災害時の安心感をさらに強化します。停電時、自動的に家庭の電気回路を蓄電池給電に切り替える「全負荷型」の切替盤も登場し、災害対策としても高い評価を受けています。

2. 省エネ家電・設備(HEMSなど)の導入

太陽光発電の効果を最大限に引き出すには、そもそも家庭で消費する電気を減らすことが重要です。エアコンや冷蔵庫、照明、テレビなど、古くなった家電を省エネ性能の高い最新型に買い替えるだけでも、年間の電気使用量は大きく下がります。

また、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)を導入することで、家庭の電気使用状況をリアルタイムで「見える化」し、どの家電がどれだけ電気を使っているかを把握できます。これにより省エネ意識が高まり、消し忘れの防止やピーク時の使用抑制といった行動につなげられるのです。さらに、HEMSは蓄電池やエコキュート、EVなどと連携し、発電・蓄電・消費を自動で最適制御する役割も担います。

断熱リフォームや高性能サッシ、外壁や屋根への遮熱塗料の採用も、住宅全体のエネルギーロスを抑え、冷暖房費の節約につながります。太陽光発電+省エネ家電+高断熱住宅の組み合わせは、電気代ゼロ生活にグッと近づける最強タッグといえるでしょう。

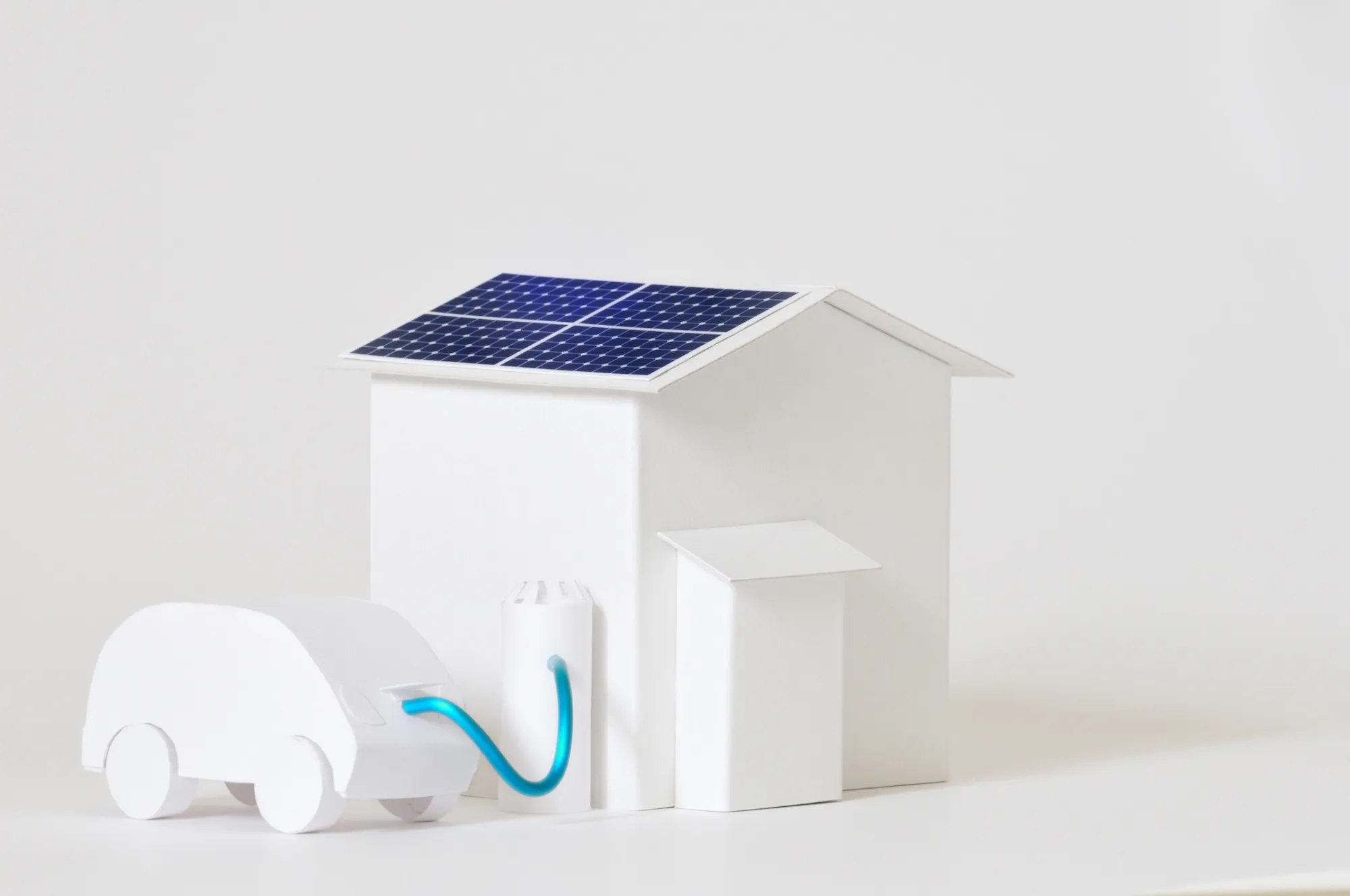

3. オール電化への切り替え

オール電化住宅とは、調理や給湯、冷暖房などすべてのエネルギーを「電気」で賄う住まい。ガスや灯油を使わず、太陽光発電でつくったクリーンな電力を直接利用できる点が大きな魅力です。 特に、エコキュート(ヒートポンプ給湯器)は、深夜電力や太陽光電力を効率的に利用できるため、ガス給湯器よりもランニングコストを大幅に抑えられます。

また、IHクッキングヒーターは立ち上がりが早く、火を使わないため安全性も向上。家事効率や安全面でもメリットがあり、万が一の停電時にも太陽光発電や蓄電池から一部電力を賄えます。

4. 電気自動車(EV)・V2Hの活用

太陽光発電と電気自動車(EV)を組み合わせて導入することで、家庭のエネルギーコストをさらに抑えられます。EVはガソリン車に比べて電気による走行コストが安価なうえ、太陽光発電でつくった電気を車のバッテリーに直接充電すれば、日常の充電コストも大きく節約可能です。

加えて、「V2H(Vehicle to Home)」を導入することで、EVのバッテリーにためた電気を家庭用電力としても活用できるようになるため、自動車と住まい、双方の電力を効率よく使えます。太陽光発電・EV・V2Hの組み合わせにより、年間の光熱費やガソリン代を大幅に削減できるだけでなく、災害時の安心やエネルギーの地産地消・環境負荷の軽減にもつながるのです。

太陽光発電で売電収入!余剰電力の扱いについて

太陽光発電システムの大きな魅力のひとつが、「余剰電力の売電」です。ここでは、売電のしくみや収益の目安、制度の動向、卒FIT後のおすすめ活用法について具体的に解説します。

1. FIT制度と売電単価の仕組み

FIT(固定価格買取制度)は2012年にスタートし、太陽光発電の普及を大きく後押ししてきました。これは、発電して使い切れなかった電気(余剰電力)を電力会社が10年間、定められた価格で買い取ってくれる仕組みです。売電単価は年々引き下げられていますが、2025年7月現在の新規契約分では1kWhあたり15円程度が目安となっています。 例えば、3.5kWシステムを設置し、年間1,500kWhを売電できれば、 15円 × 1,500kWh = 年間22,500円程度の売電収入が得られる計算です。

この収入は導入から10年間は安定して見込めるため、初期投資の回収期間短縮にも大きく貢献します。ただし、売電単価は今後も下がる見込みのため、現在は「売電よりも自家消費重視」が主流となりつつある点には注意が必要です。

2. 卒FIT後の選択肢と自家消費の重要性

FIT期間の10年が終わり、いわゆる「卒FIT」を迎えると、売電単価は大きく下落し、7~10円/kWh程度の自由契約が一般的となります。 このため、卒FIT後は「できるだけ発電した電気は自分で使う」=自家消費型への転換が重要です。

蓄電池を活用して夜間に使ったり、エコキュートやEV充電を積極的に昼間に回したりと、電気を賢く使う工夫が求められます。

また、近年は「PPA(第三者所有モデル)」や「ダブル発電」(電気を一部売り、一部自家消費)、「地域新電力」との新たな契約形態も登場し、多様な活用スタイルが広がっています。卒FIT後の最適な活用方法は、ご家庭のライフスタイルや設備状況によって変わるため、プロのアドバイスを受けて最善策を検討しましょう。

太陽光発電導入に関するよくある質問

太陽光発電の導入を検討されている方からよく寄せられる質問について、詳しくご説明します。

Q1. 初期費用は回収できる?

太陽光発電システムの導入費用は、パネル容量やメーカー、工事内容によって異なりますが、2025年時点で一般的な4kWシステムの場合、約90万~130万円程度が目安です。しかし、現在は国や自治体による補助金制度が充実しており、初期投資を大きく抑えることが可能です。

例えば東京都では、太陽光発電パネル設置に対して1kWあたり13万円(条件により増減)、蓄電池にも別途補助金が用意されています。この制度を活用すれば、実質負担額がさらに下がり、経済的なメリットが高まります。また、近年はサブスクリプション型サービスやリースも拡大しており、「初期投資ゼロ」で設置できるケースも少なくありません。

太陽光発電はパネル自体が20年以上使える長寿命で、電気代の削減効果や売電収入、補助金を合算すると、多くのケースで10~15年ほどで初期投資を回収できるとされています。

回収期間は「どれだけ自家消費できるか」「設備の規模」「地域の日射量」などに大きく左右されるため、導入前に複数パターンのシミュレーションを行うことが大切です。

Q2. 天候に左右される発電量への対策は?

太陽光発電は天候や四季によって発電量が増減します。 夏は日照時間が長く発電量が多い反面、冬は発電量が落ちやすい傾向にあります。また、梅雨や台風シーズンも一時的に発電量がダウンするため、こうした変動を見越した設計と対策が重要です。

- 蓄電池を併用し、天気の良い日に発電した電気をためておく

- 年間通じて発電利用できるよう、日々の消費パターンを分散・調整する

- 屋根の勾配や方位を最適化し、少しでも有利な条件で設置する

- こまめなメンテナンス(汚れや落ち葉、積雪などの除去)で性能低下を防ぐ

こうした工夫で、年間を通じて安定した発電・自家消費を目指せます。

Q3. 設置後、どんなメンテナンスが必要?

太陽光発電パネルは基本的にメンテナンスフリーといわれますが、長く安定的に使うためには定期的な点検・清掃が欠かせません。

- 年1回程度、パネル表面の汚れやごみ、落ち葉を除去

- 発電量モニターによる発電状態のチェック

- パワーコンディショナー(PCS)の定期点検(寿命は10~15年程度)

- 配線や接続部の劣化点検

メーカーや施工会社が用意している定期メンテナンスサービスを利用すると安心です。また、長期の出力保証(20~25年)や機器保証(10~15年)も多く、トラブル時もサポートを受けやすい仕組みになっています。

Q4. 災害時の活用方法は?

日本は地震や台風などの自然災害が多く、停電時の備えとして太陽光発電+蓄電池の組み合わせが特に注目されています。

- 停電時は系統から自立運転モードに切り替え、太陽が出ていればその場で発電した電気を使用できる

- 蓄電池があれば、夜間や悪天候時でも蓄えた電力を冷蔵庫や照明、通信機器などの生活必需品に供給できる

- 全負荷型の切替盤を設置すれば、家中のコンセント・家電へのバックアップも可能

万が一の際も安心して生活できる防災住宅として、太陽光発電は非常に高い価値を持っています。

まとめ|太陽光発電を導入して賢く電気代を削減しよう

太陽光発電の仕組みや電気代削減効果、導入時のポイント、関連設備との組み合わせ、災害時の活用など、さまざまな角度から詳しく解説してきました。太陽光発電の導入は、単なる「電気代の節約」にとどまらず、ご家庭の安心・安全を確保し、地球環境の保護や住宅価値の維持・向上にもつながります。

さらに、蓄電池や省エネ設備を組み合わせることで、電気代を「ゼロ」に近づけることも可能になり、将来の電気代高騰にも備えられるようになります。電気代の値上げや環境への配慮が強く求められる現代において、太陽光発電は検討必須の選択肢といえるでしょう。

細田工務店では、太陽光発電の導入はもちろんのこと、リフォームを通じた省エネ住宅へのご提案も多数行っております。

- 屋根・外壁リフォームと同時に太陽光発電を導入

- 断熱リフォームや省エネ設備を組み合わせたトータルなご提案

- 補助金活用に関するご相談や、最適なファイナンスプランのご提案

- 設置後のきめ細やかなアフターメンテナンス対応 など

安心して長くお使いいただける太陽光発電の導入や、省エネリフォームをサポートいたします。電気代の高騰や災害リスクへの不安が高まる今こそ、太陽光発電を賢く活用し、安心で快適な暮らしを手に入れませんか?太陽光発電や蓄電池に関するご相談は、ぜひ細田工務店までお気軽にお問合せください。