日本は地震大国です。日本列島は4つのプレートが重なり合う場所に位置しているため、地震活動が非常に活発です。そのため、いつどこで大きな地震が発生するかを予測することは難しく、私たちは常に地震のリスクと向き合って生活しなくてはなりません。

そのような状況において、家は単なる住居ではなく、家族の生命や財産を守るための「シェルター」ともいえる存在です。人生で最も大きな買い物の一つである家を建てる際には、何よりもその耐震性を重視することが大切です。

この記事では、地震に強い家の特徴を10個に分け、それぞれのポイントを詳しく解説します。住宅の耐震性に関する知識を深め、地震への備えを万全にし、家族が安心して暮らせる家づくりを目指しましょう。

地震に強い家とは?耐震性が高い家の基本構造

地震に強い家とは、どのような条件を備えているのでしょうか。それは、大地震が発生しても倒壊せず、家族の安全を確保し、さらに財産を守れる住宅を指します。

耐震性の高い家を実現するには、建物の構造自体が「耐震」「制震」「免震」の3つの基本的な概念を適切に活用していることが不可欠です。これらの構造それぞれの特徴を理解すれば、具体的にどのような家が地震に強いのかを把握しやすくなるでしょう。

また、地震への強さを評価する「耐震等級」という指標も重要な役割を果たします。「耐震」「制震」「免震」の各構造に加え、耐震等級についても詳しく解説します。

1. 「耐震」「制振(制震)」「免震」構造

【耐震構造】

耐震構造は、文字通り「地震に耐える」ことを目的とした構造です。軸組や壁の強度を高め、建物全体が地震の揺れに抵抗する仕組みをつくります。

具体的には、柱間に「筋かい」と呼ばれる構造斜材を用いた軸組を設けたり、外壁の下地に構造用合板を張った「耐力壁」を設けるほか、接合部の連結を強化したりして、建物自体の剛性や粘り強さを向上させた構造です。

日本の住宅建築では最も一般的な構造であり、筋かいを設けた軸組や、耐力壁をバランスよく十分に設置することで、中小地震はもとより、大地震対しても安全性を確保することができます。

【制振(制震)構造】

制振(制震)構造は、地震による建物の変形を抑えて建物の損傷を軽減することを目的としています。

制振ダンパーと呼ばれる装置を建物内部の特定箇所に設置して、地震による建物の変形を抑制します。建物が揺れた際に、制振ダンパーがエネルギーを吸収し、揺れ幅を抑える仕組みです。

この技術は、耐震構造と組み合わせることで、建築基準法では規定されていない超巨大地震においても、建物の倒壊を防ぎ、命を守ることができます。

【免震構造】

免震構造は、建物そのものを揺れから切り離すことを目的とした高度な技術です。

具体的には、建物の基礎部分に免震装置を取り付け、地面の揺れが建物に直接伝わらないようにします。免震構造は、揺れそのものを大幅に軽減できるため、大地震が発生した場合でも建物内部の損傷を最小限に抑えられます。

しかし、免震装置の設置には高い建築コストがかかるため、一般住宅への導入は難しい場合も少なくありません。それでも、地震の規模や頻度が高いと予測される地域では、大きなメリットが期待できるでしょう。

▶関連記事

耐震・制震(制振)・免震の違いとは?それぞれの特徴とメリット・デメリットを解説

2. 住宅の「耐震等級」

耐震等級とは、「住宅性能表示制度」に基づいて定められた、建物の耐震性能を評価するための指標です。耐震等級は1から3までの3段階に分けられており、数字が大きいほど耐震性能が高いことを示します。

木造や鉄骨造など、建物の構造にかかわらず、住宅の耐震性を客観的に評価できるため、地震に対する強さを重視する際には、必ず確認しておきたい重要な指標です。

【耐震等級1】

耐震等級1は、建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たしていることを示します。この等級に適合する住宅は、震度6強から震度7の大地震で倒壊しない強度を有しています。

しかし、震度6強や震度7のような大地震が発生した場合、建物が大きく損傷し、住み続けることが困難になる可能性も考えられます。そのため、耐震等級1は「命を守る最低限の基準」と捉えるのが適切でしょう。

【耐震等級2】

耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の耐震性能を持つことを意味します。この等級であれば、震度6強から震度7の大地震が発生しても倒壊せず、一定の安全性を確保できます。学校や病院など、災害時に重要な役割を果たす建物には、このレベルの耐震性能が求められます。

耐震等級2の住宅は、耐震等級1よりも高い安心感が得られ、コストと耐震性能のバランスが取れているため、多くの住宅で採用されています。

【耐震等級3】

耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の耐震性能を有する、最高レベルの耐震等級です。この等級に適合する住宅は、数百年に一度発生するような震度6強から震度7程度の大地震が発生しても倒壊しない強度を誇ります。消防署や警察署など、防災拠点となる建物に求められるレベルであり、住宅においては、最も安心感の高い耐震性能といえるでしょう。

また、耐震等級3の住宅は、地震保険料の割引や住宅ローンの金利優遇など、経済的なメリットも得られます。

地震に強い家の10個の特徴

地震に強い家を実現するには、構造、素材、そして設計に工夫を凝らすことが不可欠です。ここでは、地震に強い家を建てる上で考慮すべき10のポイントを詳しく解説します。これらの要素を総合的に取り入れれば、地震に対する強さを最大限に高めることができるでしょう。

1. シンプルな形状(正方形・長方形)

複雑な形状や凸凹が多い建物は、地震のエネルギーが特定の箇所に集中しやすく、ひび割れのリスクを高めます。

地震時には、建物全体が均等に揺れる状態が理想的です。そのため、長方形や正方形といったシンプルな形状の建物は、耐力壁に均等に地震力を分配できるので、安全性が向上します。

2. 強固な地盤

地盤が軟弱な場合、地震の揺れが増幅され、建物に甚大な被害をもたらす可能性があります。

地盤調査を実施し、必要に応じて地盤改良工事を行えば、地盤を強固にし、建物の安定性を確保できます。ハザードマップなどを参考に、災害リスクの高いエリアを事前に避けることも有効です。

3. 強度の高い基礎

基礎は建物を支える土台となる部分であり、地震に強い家づくりには欠かせない重要な要素です。

建物下部の全面をコンクリートのスラブで覆う「ベタ基礎」は、荷重を面全体で分散させるため、不同沈下を防ぎ、建物の安定性を高めます。

さらに、基礎に使用される鉄筋の配置も重要です。適切に配筋された基礎は、地震時のひび割れや損傷を防ぎ、建物全体の安全性を向上させます。

4. 耐久性の高い構造材

構造材は、建物の骨組みとなる重要な部分です。耐久性の高い構造材を使用することで、地震の揺れによる損傷を防ぎ、建物の強度を維持できます。

挽き板を貼り合わせた集成材は、強度が高く乾燥による収縮や変形が少ないため寸法安定性に優れています。木材から切り出した無垢材は、十分に乾燥させたうえで、常に乾燥を保てる状態であれば、社寺建築などのように長期間の使用にも耐えられます。家を建てる地域や設計士の考え方を参考に、最適な構造材を選びましょう。

5. 軽い屋根材

屋根の重量は建物全体に大きな影響を与えます。重い屋根材を使用すると建物の重心が上がり、地震の際に揺れが大きくなる原因となります。

耐震性を考慮して屋根材を選ぶなら、スレート瓦やガルバリウム鋼板などの金属系屋根材がおすすめです。瓦屋根は耐久性には優れているものの、屋根が重くなるため耐震面では不利な屋根材といえます。

6. 平屋または低層構造

建物は背階高が高くなるほど、地震力や風荷重による影響を受けやすくなります。

平屋または2階建てのような低層構造は、揺れ幅が小さくなるため耐震性を高められます。一方、3階以上または高さのある2階建ては地震時に大きく揺れやすいため、耐震性を考慮した構造設計がより重要です。

7. バランスの良い間取り

偏った間取りは、地震の揺れによって建物にねじれが生じ、損傷につながる可能性があります。

バランスの取れた耐力壁の配置、間隔があきすぎることのない適切な柱の配置により、建物の重心を安定させ、耐震性を向上させられます。

8. 充実したシロアリ対策

シロアリは木材を食害し、構造材を蝕んでいくため、建物の強度を低下させる大きな原因となります。

土台部分への薬剤塗布など適切なシロアリ対策を実施すれば、建物の耐久性を長期的に維持し、地震に強い家づくりに貢献できます。

新築時だけでなく、住み始めてからも薬剤や工法に応じた定期的な点検・再施工を行いましょう。目安は5年ごとです。

9. 制振(制震)・免震技術の採用

耐震性の高い構造に加え、制振ダンパーや免震装置などの制振(制震)・免震技術を採用すれば、建物の耐震性を飛躍的に向上させられます。超巨大地震や、度重なる地震が発生しても、損傷・倒壊することのない、より安全性の高い家になるでしょう。

10. 定期的なメンテナンス

地震に強い家を維持するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。どんなに耐震性の高い家を建てても、年月が経つにつれて劣化が進み、耐震性能が低下する可能性があります。そのため、建物全体を定期的に点検し、必要に応じて補修や改修を行うことが重要です。

特に、基礎部分の亀裂やひび割れ、屋根や外壁の損傷、シロアリ被害が見つかった場合は、早期の対処を心がけましょう。

地震に強い家を建てる際のポイント

地震に強い家を建てるためには、家づくりの計画段階から綿密な検討が必要です。ここでは、家づくりを進めるうえで特に重要なポイントを詳しく解説します。

1. 地盤調査を徹底する(必要に応じて地盤改良)

地震に強い家づくりの第一歩は、建物を支える地盤の状況を正確に把握することです。地盤が軟弱な場合、地震の揺れが増幅されるだけでなく、不同沈下を引き起こすリスクも高まります。

現在、新たに家を建てる場合には地盤調査の実施が義務付けられており、戸建て住宅では一般的に以下の方法で調査が進められます。

【戸建て住宅の主な地盤調査方法】

- スクリュウ・ウエイト・サウンディング試験(SWS試験)

先端にスクリュウのついたロッドと呼ばれる細い棒を地盤に差し込み、その回転抵抗を測定することで地盤の強度を調査します。一般住宅では最も普及している調査方法です。 - 表面波探査法

地表に人工的な振動を発生させ、その伝播速度を測定して地盤の硬さを推定します。比較的広範囲の地盤状況を把握するのに適しています。

これらの調査によって得られたデータをもとに、地盤の強度や土質、液状化の可能性などを評価します。その結果、地盤が軟弱であると判断された場合には、地盤改良工事を行う必要があります。

地盤改良工事には、主に以下のような種類と方法があります。

【地盤改良工事の種類と方法】

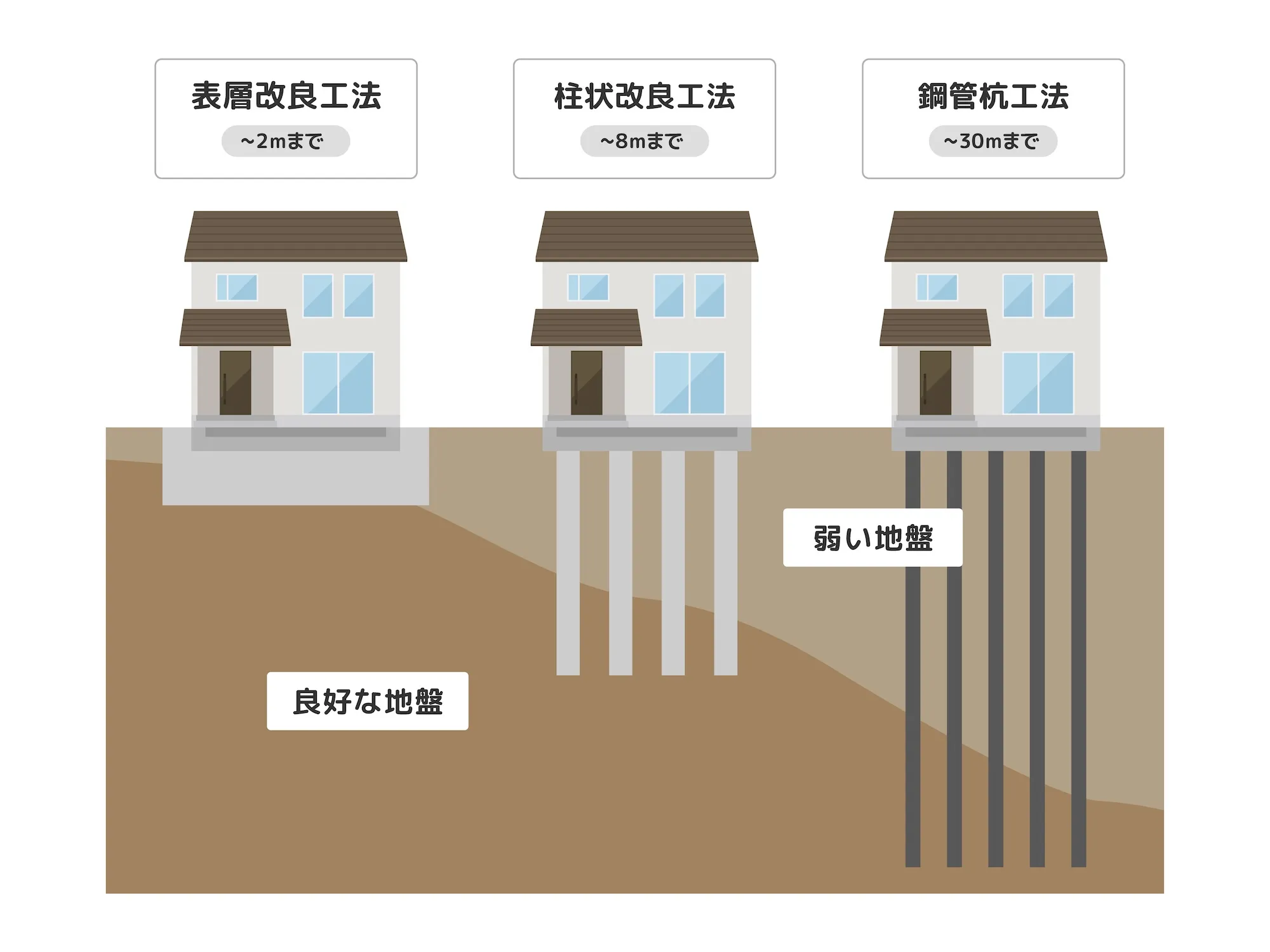

- 表層改良工法

地盤表面の土を改良材(セメント系混合材など)と混ぜて固める方法です。比較的浅い地盤の改良に適しています。 - 柱状改良工法

地盤内部にセメント改良体の柱を形成し、建物を支える力を強化する方法です。2階建て程度の建物でよく採用されます。 - 鋼管杭工法

地盤の深層まで杭を打ち込み、建物を安定した地層で支える方法です。軟弱地盤が深い場合に有効です。

地盤改良工事は費用がかかるものの、建物の安全性を確保するためには不可欠な工事です。地震が頻発する日本では、地盤の状況を軽視せず、適切な調査と対策を講じることが、長期的な安心につながります。

2. 柱の少ない空間(吹抜けやビルトインガレージ)に注意する

住宅の設計において、柱の少ない大空間は、採光や開放感を重視する家づくりで人気があります。

しかし、耐震性の観点からは注意が必要です。柱が少ない空間では、地震時に建物にかかる荷重を支える耐力が不足し、建物が変形しやすくなるためです。

例えば、吹抜けのあるリビングや1階部分が空洞になるビルトインガレージなどは、広い空間を確保するために耐力壁や柱が少なくなりがちです。このような設計を採用する場合は、地震に対する弱点を補強する対策が求められます。

具体的な対策としては以下のものが挙げられます。

- 梁や柱の強化・補強

柱や梁の寸法を大きくしたり、補強材・補強金物を追加したりすることで、建物の構造強度を高めます。 - 制振ダンパーの設置

地震による建物の変形を抑制する装置を設置し、建物の変形を抑制します。 - 耐力壁の追加・水平構面の強化

大空間の周囲に耐力壁を配置し、建物全体の剛性を高めます。同時に、床や屋根の下地に用いる構造用合板の釘を密に打つなどの対応も必要です。

設計段階で設計士と綿密に相談し、構造計算によって耐震性を十分に確認することが重要です。地震に強い家を目指すには、デザイン性と耐震性のバランスを考慮することが不可欠です。

3. 窓の数・大きさは慎重に決める

窓は採光や通風を確保するために欠かせませんが、耐震性を考慮する際には、配置や大きさを慎重に検討する必要があります。

窓が多すぎたり、大きすぎたりすると、壁の強度が低下し、地震時の揺れに耐えられなくなる可能性があります。また、大きな窓は地震時に割れやすく、室内での二次被害を引き起こすリスクも高まります。

耐震性を確保するためには、以下の点に注意しましょう。

- 窓の配置バランス

建物全体の壁面積に対して、均等に窓を配置することで、偏った荷重を防ぎます。 - 大きな窓への対策

リビングなどに大きな窓を設ける場合は、その周囲の構造を補強したり、構造剛性を高めたりすることで、耐震性を確保します。

4. 「耐震等級3」の実績豊富な工務店を選ぶ

開放的な吹抜けや大開口の間取りと地震に強い家を両立させるためには、施工を担う業者の選定が極めて重要です。耐震設計や施工に関する深い知識を持つ業者を選べば、安心して家づくりを進められます。特に、「大開口」や「大空間」を実現しながら「耐震等級3」の取得実績が豊富な工務店は、高度な技術力を有しており、信頼性が高いといえるでしょう。

工務店を選ぶ際には以下のポイントを確認しましょう。

- 「耐震等級3」の実績数

実際にどのくらいの数の住宅で耐震等級3を取得しているかを具体的に確認しましょう。 - 地盤調査や地盤改良の経験

地盤の状態に応じた適切な対策を提案し、実行できるかどうかを見極めましょう。 - 構造計算の実施

専門的な構造計算を行い、安全性を具体的な数値で示せるかどうかをチェックしましょう。 - 過去の施工事例や顧客の声

実際の施工事例を詳細に確認し、評判や口コミを参考にしましょう。

また業者によっては、地震による建て替えや補修を保証するなどの充実したアフターサービスを提供している会社もあります。建てた後のサポート体制も忘れずに確認しましょう。

地震に強い家づくりでよくある質問

地震に強い家づくりに関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

1. 「木造と鉄骨、どちらが地震に強い?」

木造と鉄骨造、RC造(鉄筋コンクリート造)の耐震性を比較すると、一般的な認識では、RC造が最も強く、次に鉄骨造、木造の順と思われがちです。耐震性能を判断する指標に、住宅性能表示制度の耐震等級があります。この等級は、構造の種類に関係なく、建物の耐震性能を比較できるので、参考にしてみてください。

どの構造であっても、適切な設計や施工がなされてこそ、その耐震性能を最大限に引き出せます。重要なのは、それぞれの構造の特性を理解し、地域の特性や建物の目的に合わせて適切な選択をすることです。

▶関連記事

木造と鉄骨、新築で建てるならどっち?特徴やメリット・デメリットを徹底比較!

2. 「耐震等級3はオーバースペック?」

耐震等級3は、数百年に一度発生するような大規模地震にも耐えられる、最高レベルの耐震性能です。過剰な性能に思えるかもしれませんが、地震が多い日本では、将来起こりうる大地震に備えて、より高い耐震性能を持つ家を選ぶことは決して無駄ではありません。

家族の命と財産を守るためには、耐震等級3は有力な選択肢となります。

3. 「安全性以外のメリットは?」

地震に強い家、特に耐震等級3の住宅は、資産価値が高くなるため、将来的に売却する際にも有利に働く可能性があります。

また、住宅ローンの金利優遇が受けられる場合もあり、総返済額の軽減に繋がる点も大きな魅力です。さらに、地震保険料の割引が適用されるため、長期的に見て家計の負担を減らせます。

これらのメリットを考慮すると、耐震等級3レベルの耐震性を持つ住宅は、単に地震に強いだけでなく、経済的にも合理的な選択といえるでしょう。

細田工務店は独自技術で「耐震等級3」を取得

今回は、地震に強い家づくりのためのさまざまな特徴や、家を建てる際のポイント、耐震性に関するよくある質問について解説しました。これらの情報を参考に、 大地震にも負けない、安心できる家づくりを実現してください。

細田工務店では、独自の「ハイブリッドキューブ工法」により、耐震等級3を標準仕様としています。この工法は、木造軸組工法と2×4工法の利点を組み合わせ、6面体構造と制振ダンパーを併用することで、地震や台風などの外力に対して優れた耐震性と耐風性を発揮します。

地震に強い家づくりをご検討なら、35,000棟以上の施工実績を誇る細田工務店に、ぜひお任せください。

▶細田工務店の「ハイブリッドキューブ工法」を詳しくチェック!

動画はこちら

HPはこちら

監修者紹介

一級建築士/構造設計一級建築士

1957年新潟県生まれ。

1981年法政大学工学部建築学科卒業、同年(株)細田工務店入社。

主に設計・施工の技術開発に携わり、特に構造設計分野では、後進の指導・育成にも力を注ぎ、「専門的で難しいことを、わかりやすく」を心がけ、多くの著書を記している。